Nun also auch von uns ein Beitrag über Künstliche Intelligenz in der Verwaltung. Ein Thema, über das aktuell sehr viele Menschen und auch die KI selbst eine Menge zu sagen und zu schreiben haben. Ein Aspekt, der bisher weniger im Fokus steht, interessiert uns als Weltenwandlerinnen zwischen Informatik und Psychologie besonders: Wie wirkt sich der Einsatz von generativer KI auf die Beziehung zwischen Verwaltung und Bürger:innen aus? Unter den lauten Rufen nach Bürokratieabbau und einer Staatsreform wirkt die Beziehung aktuell etwas angespannt. Welche Chancen und Risiken birgt KI in diesem Zusammenhang?

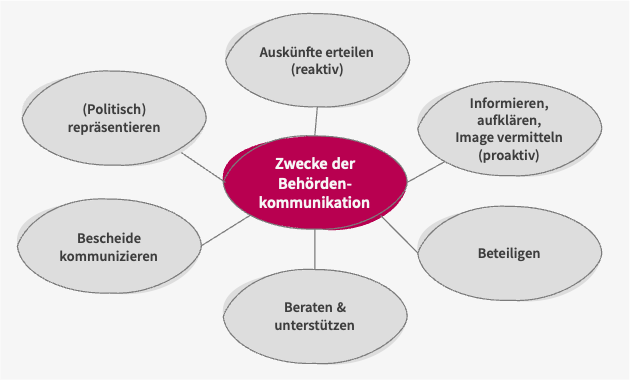

Zur Beantwortung schauen wir uns zahlreiche Beispiele an, wie KI bereits heute in deutschen Verwaltungen für unterschiedliche Kommunikationszwecke eingesetzt wird (Auskünfte erteilen, informieren & aufklären, beteiligen, beraten & unterstützen, Bescheide kommunizieren, politisch repräsentieren).

Wir teilen Gedanken zu möglichen Wirkungen, die wir gemeinsam mit Kommunikationsspezialist:innen unterschiedlicher Verwaltungen zusammengetragen haben. Es wird klar: Hier gibt es kein Schwarz oder Weiß. Das Thema KI begleitet eine unglaubliche Ambivalenz – zwischen Grusel und Begeisterung.

Abschließend fassen wir zentrale Leitlinien für den Einsatz von KI in der Behördenkommunikation zusammen.

Vielen Dank für euren Input und das gemeinsame Stricken an diesem Beitrag!

- Anna Carla Springob, Stimme für moderne Behördenkommunikation

- Julia Lupp, Rheingau-Taunus-Kreis und Gründerin der „Amtshelden“

- Lisa Lange und Stefan Weber vom Landkreis Darmstadt-Dieburg

- Markus Lenz, Rhein-Kreis Neuss

- Stephan Voigt, Hansestadt Stade

Zwei Hinweise vorab:

- Wir verwenden den Begriff „Bürger:in“ nicht im formalen Sinne nur für Menschen mit Staatsbürgerrecht, sondern meinen damit alle Menschen, die in unserem Land leben, unabhängig von ihrem Pass.

- Der Beitrag ist ziemlich lang geworden. Wer ihn lieber ausgedruckt lesen möchte, findet hier eine PDF-Fassung:

„Darf sie so?!“ Die Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg liefert Diskussionsstoff

Keine Frage, KI birgt enorme Potentiale für die Verwaltung – Arbeitserleichterung bei der Recherche oder Erstellung von Inhalten, Automatisierung von Abläufen, Analyse von Daten, … Aber wie sind die Wirkfaktoren und Effekte in Richtung der Bevölkerung? Besteht das Risiko, dass die Beziehung zum Staat geschwächt wird, wenn Maschinen statt Menschen kommunizieren? Oder hat KI sogar das Potential, das Vertrauen in die deutschen Behörden zu stärken?

Diese Fragen wurden durch eine Episode des Podcasts „Kleinstadtniveau“ von Julia Lupp und Christian Rosenberger angestoßen. Sie sprachen hier mit Lisa Lange und Stefan Weber über das Video-Nachrichtenformat „LaDaDi KOMPAKT“, mit dem der Landkreis Darmstadt-Dieburg  über Neuigkeiten aus der Kreisverwaltung berichtet. Das Besondere: Als Nachrichtensprecher:innen nutzen sie dafür KI-Klone, für die Mitarbeitende aus der Kreisverwaltung Modell stehen. Auf diese Weise entstehen mit wenig Aufwand ansprechende Videos. Die Ergebnisse können im Youtube-Kanal von „LaDaDi“ angeschaut werden. Wer sich für die Entstehung interessiert, findet dort auch ein Making-of-Video. Mit dem Format hat der LaDaDi sogar den begehrten Digital-Award 2025 in der Kategorie „Landkreise, Ministerien und sonstige Behörden“ gewonnen.

über Neuigkeiten aus der Kreisverwaltung berichtet. Das Besondere: Als Nachrichtensprecher:innen nutzen sie dafür KI-Klone, für die Mitarbeitende aus der Kreisverwaltung Modell stehen. Auf diese Weise entstehen mit wenig Aufwand ansprechende Videos. Die Ergebnisse können im Youtube-Kanal von „LaDaDi“ angeschaut werden. Wer sich für die Entstehung interessiert, findet dort auch ein Making-of-Video. Mit dem Format hat der LaDaDi sogar den begehrten Digital-Award 2025 in der Kategorie „Landkreise, Ministerien und sonstige Behörden“ gewonnen.

Nach der Veröffentlichung des Podcasts meldeten sich auf LinkedIn einige Kommunikationsspezialist:innen aus Verwaltungen zu Wort. Die Frage: Darf und sollte eine öffentliche Verwaltung auf diese Weise kommunizieren – und welche Wirkung entsteht dadurch?

Julia Lupp initiierte daraufhin ein Online-Treffen, um die Diskussion fortzusetzen. Darüber stießen u.a. auch Anna Carla Springob und wir Verwaltungsrebellinnen dazu, und so entstand die Idee zu diesem Beitrag, für den wir unsere Gedanken weiterstricken und sortieren wollten.

Einsatz von KI für verschiedene Kommunikationszwecke

In unserer Diskussion wurde schnell deutlich, dass der Einsatz von KI unterschiedlich betrachtet werden muss, je nachdem, welcher Kommunikationszweck damit verfolgt wird. Folgende Zwecke möchten wir in diesem Beitrag in den Blick nehmen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

- Auskünfte erteilen: auf Fragen von Bürger:innen reagieren und passende Informationen liefern (z.B. zu konkreten Dienstleistungen, erforderlichen Unterlagen, Ansprechpersonen und Erreichbarkeiten, …)

- Informieren, aufklären, Image vermitteln: Leistungen, Anliegen und Vorhaben der Verwaltung vermitteln – und zugleich deren Attraktivität, Kompetenz und Werte sichtbar machen (z.B. durch Kampagnen, Erklärangebote, Social Media oder Standortmarketing)

- Beteiligen: Bürger:innen in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse einbinden

- Beraten & unterstützen: Menschen in besonderen Lebenslagen begleiten oder bei der Inanspruchnahme von Angeboten und Leistungen und beim Navigieren durch Verwaltungsprozesse helfen

- Bescheide kommunizieren: Rückmeldungen zum Verfahrensstand und zu Ergebnissen zuvor gestellter Anträge geben

- (Politisch) repräsentieren: Verwaltungen oder politische Repräsentant:innen treten öffentlich auf, um Positionen zu vertreten, Entscheidungen zu erklären oder symbolische Akte zu setzen

Zu jedem Kommunikationszweck tragen wir aktuelle Beispiele aus Verwaltungen zusammen (über die wir vielleicht schon in wenigen Jahren müde schmunzeln werden) und teilen Gedanken aus unserer Diskussion zu Nutzen und Risiken.

Auskünfte erteilen

Auf Fragen von Bürger:innen zu reagieren und passende Informationen zu liefern, ist ein naheliegender und beliebter Einstieg für Verwaltungen, um sich dem Thema KI zu nähern.

Beispiele aus Verwaltungen

Der Klassiker: Chatbots, die auf generativer KI basieren (nicht zu verwechseln mit den vergleichsweise „dummen“ regelbasierten Vorläufern). Sie können zahlreiche Anfragen kompetent beantworten – freundlich, rund um die Uhr und in zahlreichen Sprachen. Der NetteBot (Stadt Nettetal), Siggi (Stadt Siegburg), Frag Kora (Stadt Heidenheim) und Lumi (Stadt Heidelberg) sind nur einige Beispiele.

Erste Verwaltungen wagen bereits den nächsten Schritt in Richtung Voicebots. Rund um die Uhr steht so ein digitaler telefonischer Ansprechpartner zur Verfügung, der einfache Fragen selbst beantworten kann und ansonsten an passende Ansprechpersonen weiterleitet oder Termine vereinbart.

Ein Beispiel dafür liefert die Stadt Borken. Seit die geschätzte Kollegin im Ruhestand ist, wird die Telefonzentrale dort durch eine KI besetzt. Das Angebot soll weiter ausgebaut werden, so dass der Voicebot zukünftig Anfragen auch direkt beantworten kann und das Anrufaufkommen im Bürgerbüro und anderen Ämtern deutlich reduziert wird (s. LinkedIn-Beitrag von Julian Damm). Diese Idee greift nun auch die Gemeinde Rosendahl auf. Hier nimmt bald „Lisa“ alle eingehenden Anrufe im Rathaus an. Sie entlastet so die Kolleg:innen im Bürgerbüro, die derzeit – parallel zum hohen Besucheraufkommen – bis zu 70 Telefonate pro Tag führen und größtenteils weitervermitteln (s. LinkedIn-Beitrag von Sebastian Wolters).

Weitere Einsatzbereiche:

- Übersetzung von Website-Inhalten in unterschiedliche Sprachen (z.B. bei der Stadt Wuppertal)

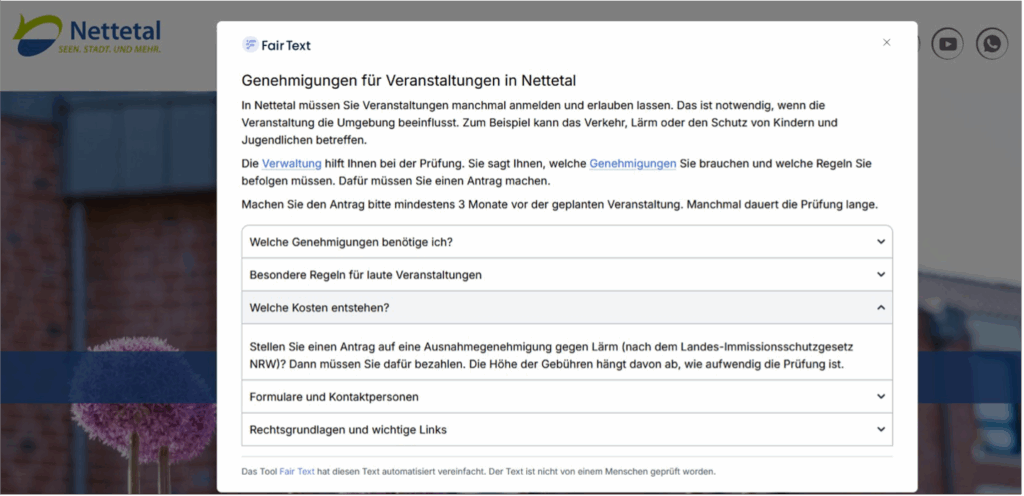

- Übersetzung in leichte Sprache (z.B. FairText der Stadt Nettetal)

- Im Bürgerbüro der Stadt Ludwigsburg wurden Besucher:innen 2018-24 vom Serviceroboter „L2B2“ begrüßt und zu den entsprechenden Abteilungen begleitet. Die Roboter-Dame verbringt mittlerweile ihren „Ruhestand“ im Museum. Aber sie stößt ein interessantes Gedankenspiel an: Wie wäre es, im Bürgerbüro auf humanoide Roboter zu treffen, die auf modernen KI-Technologien basieren?

- Mehr als 100 Kommunen setzen bereits einen KI-generierten Gebärden-Avatar ein, der Inhalte auf ihrer Website in Gebärdensprache darstellt und so digitale Barrieren abbaut (gehörlose Menschen haben oft Schwierigkeiten mit der deutschen Schriftsprache, da ihre Muttersprache die Deutsche Gebärdensprache ist). Infos dazu gibt z.B. die Stadt Willich.

Wir verweisen hierzu allerdings auf eine Stellungnahme des Deutschen Gehörlosen-Bundes, der u.a. kritisiert, derzeitige Gebärdensprach-Avatare seien für Betroffene nur eingeschränkt verständlich, weil Mimik, Mundbilder, Raumbezüge und Emotionen bislang nicht natürlich wiedergegeben werden.

Heikel ist das Thema rechtssichere Auskünfte. Vor allem dann, wenn es um existenzielle Fragen für Bürger:innen geht. Auf reguläre Chatbots ist dafür nicht ausreichend Verlass. Doch die Entwicklung schreitet voran: In Gelsenkirchen wird derzeit EMMA®AI trainiert, eine KI, die ab 2026 Fragen an den Bürgerservice der Stadt rechtssicher und halluzinationsfrei beantworten soll – telefonisch, per Chat und per Mail. Eine Live-Demo wurde in diesem Vortrag auf der Smart Country Convention 2025 vorgestellt.

Nutzen und Risiken

Die Vorteile beim Einsatz von KI zur Beantwortung von Anfragen liegen auf der Hand: Die Angebote sind rund um die Uhr verfügbar, kommen ohne zeitraubende Warteschleifen aus und bauen sprachliche Barrieren ab. Verwaltungsmitarbeitende mit Kundenkontakt werden deutlich entlastet und haben mehr Luft für die Beantwortung komplexerer Fragen, bei denen die KI an Grenzen stößt. Oder für die Fälle, in denen menschlicher Kontakt gefragt ist.

Dennoch verzichten derzeit noch viele Verwaltungen auf derartige Angebote, weil die Umsetzung aufwändig und teuer ist und häufig in langwierigen Entscheidungsprozessen steckenbleibt. Bereits eingesetzte Chatbots befinden sich oft noch in einer Testphase. Die wenigsten Chatbots stellen z. B. Rückfragen, wenn der Input unklar ist und liefern stattdessen das „wahrscheinlich richtigste“ Ergebnis aus.

Dennoch verzichten derzeit noch viele Verwaltungen auf derartige Angebote, weil die Umsetzung aufwändig und teuer ist und häufig in langwierigen Entscheidungsprozessen steckenbleibt. Bereits eingesetzte Chatbots befinden sich oft noch in einer Testphase. Die wenigsten Chatbots stellen z. B. Rückfragen, wenn der Input unklar ist und liefern stattdessen das „wahrscheinlich richtigste“ Ergebnis aus.

Das Thema Chatbot sieht Julia Lupp sowieso differenziert:

„Es wird abnehmen, dass Leute überhaupt auf unsere Website kommen und feststellen, dass es dort einen Chatbot gibt. Sie suchen per Google & Co. und erhalten dort bereits eine KI-Zusammenfassung zu ihrem Anliegen. Oder sie sehen den Google-Eintrag und rufen an. Das ist auch der Grund, warum wir aktuell eher über einen Voicebot nachdenken.“

Während die anderen Beispiele eher unkritisch gesehen wurden, zeigte sich beim Thema Voicebot eine starke Ambivalenz.

Für Markus Lenz bleibt der Mensch als Ansprechperson die erste Wahl:

Für Markus Lenz bleibt der Mensch als Ansprechperson die erste Wahl:

„Ich würde nicht sagen: Setze die KI ans Telefon. Sondern: Mache durch KI-Optimierungen die Prozesse besser, damit unsere Kolleginnen und Kollegen wieder Zeit haben, ans Telefon zu gehen. Wenn ein Steuerzahler anruft, dann soll er auch jemanden ans Telefon bekommen.“

„Schon heute ist es so: Wenn man 5 Minuten mit ChatGPT spricht, vergisst man fast, dass es kein echter Mensch ist. Die Frage ist: Wovon habe ich als Bürgerin den größten Nutzen? Möglicherweise habe ich mit der KI jemanden am Telefon, der immer freundlich ist und mir in jeder Sprache der Welt zu jeder Tages- und Nachtzeit eine Antwort geben kann, die – je nach Qualität der Datengrundlage – in den meisten Fällen richtig ist.“

Stefan Weber plädiert für einen Kompromiss:

Stefan Weber plädiert für einen Kompromiss:

„Während die Qualität der KI und Akzeptanz durch die Bürgerinnen und Bürger noch auf dem Prüfstand stehen, ist wahrscheinlich ein Nebeneinander von digitalen und analogen Kanälen notwendig. Voicebot oder Telefon, Mail oder Rathausbesuch – wenn es funktioniert, wird es sich auch durchsetzen.“

Worin wir uns einig sind: Die Interaktion mit einer KI muss man erlebt haben, um die Möglichkeiten zu erkennen. Und: Das Verständnis und die Antworten der KI-Lösung müssen „sitzen“. Man erinnere sich an frustrierende Erfahrungen mit Sprachdialogsystemen („Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte sagen Sie „Antrag“, wenn Sie…“). Im Zweifel lieber früh als spät an einen Menschen übergeben. Mit Blick auf die technische Entwicklung stellt sich allerdings die Frage: Braucht es den Menschen bald überhaupt noch für den Kommunikationszweck „Auskünfte erteilen“?

Informieren, aufklären, Image pflegen

Inwiefern eignet sich der KI-Einsatz, wenn eine Verwaltung proaktiv über wichtige Themen, Regelungen oder Vorhaben informieren möchte? Wenn sie ein Image vermitteln und dabei auch das Vertrauen in die Verwaltung stärken möchte?

Beispiele aus Verwaltungen

In diesen Kommunikationsbereich lässt sich das oben erwähnte Format „LaDaDi KOMPAKT“ einsortieren.

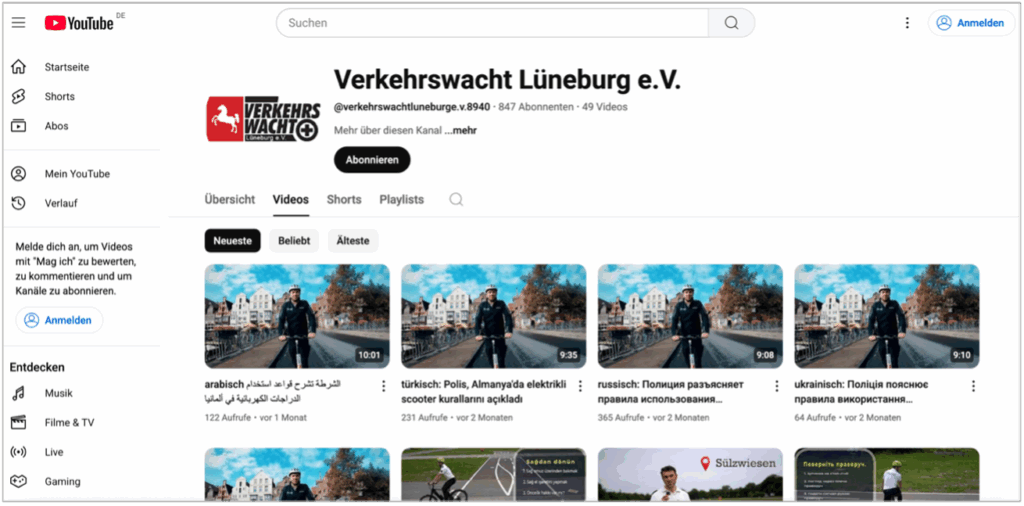

Ein anderes Beispiel: Die Verkehrswacht Lüneburg setzt KI ein, um mehrsprachige Erklärvideos zur Verkehrserziehung zu erstellen.

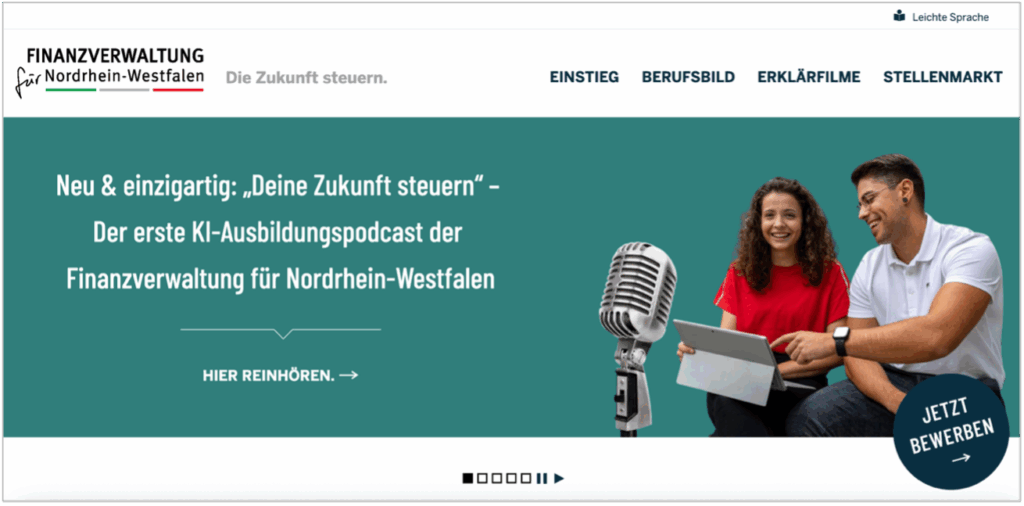

Die Finanzverwaltung NRW produziert den Ausbildungspodcast „Deine Zukunft steuern“. Der Clou: Die Stimmen und Gespräche der Podcasts-Hosts sind komplett KI-generiert.

KI-generierter Ausbildungpodcast der Finanzverwaltung NRW. Screenshot von https://die-zukunft-steuern.nrw/

Bereits die Konzepte und Skripte für derartige Inhalte können auf Basis bestehender Informationsmaterialien durch KI generiert werden. Die generierten Skripte dienen anschließend als Input für anknüpfende KI-Tools zur automatisierten Erstellung von Videos oder Podcasts.

Nutzen und Risiken

Anna Carla Springob sieht einen solchen Einsatz von KI differenziert:

Anna Carla Springob sieht einen solchen Einsatz von KI differenziert:

„Gerade im Personalmarketing stellt sich immer wieder die Frage, wo und wie wir über echte Mitarbeitende und – möglichst von ihnen selbst – ihre Geschichten erzählen. Menschen folgen gerne Menschen. Daher sollten solche Formate meiner Meinung nach Teil des Kommunikationsmixes sein, als Ergänzung, aber nicht Ersatz. So wie es die Finanzverwaltung ja auch macht.“

Eine deutliche Ambivalenz in Bezug auf den Einsatz von KI-Avataren zum Zweck der Information und Aufklärung zeigte sich auch in den Reaktionen auf das Format LaDaDi KOMPAKT. In einem LinkedIn Beitrag fasste Stephan Voigt das Für und Wider wie folgt zusammen:

👍 Das Erstellen der Videos mittels KI erspart viel Arbeit und Zeit.

👍 Das Nutzen von KI-Tools zeigt, dass Verwaltung durchaus modern und digital ist.

👍 Kommunikatoren haben nicht mehr das Problem, Mitarbeitende zu finden, die sich vor die Kamera trauen.

👍 Man kann die Protagonisten in unterschiedlichen Sprachen sprechen lassen.

👍 Das Format gefällt mir an sich sehr gut und ist wirklich informativ.

👎 In Zeiten von Fake-News und Desinformationskampagnen sollten Verwaltungen und staatliche Institutionen wahrhaftig und verlässlich sein. Menschen müssen darauf vertrauen können: Wenn meine Verwaltung postet, dann ist das echt.

👎 Wir wollen – gerade in Social Media – authentisch sein. Sind solche KI-Videos nicht das genaue Gegenteil?

👎 Institutionen wie Verwaltungen nutzen Social Media, weil sie darüber die Menschen erreichen. Wie viele Menschen werden die Plattformen aber noch nutzen, wenn wir dort immer mehr und mehr KI-Content sehen? Anders gefragt: Zerstört sich Social Media mit dem Trend zu KI-Content selbst?

In einem Kommentar schaltete sich auch Markus Lenz vom Rhein-Kreis Neuss ein:

„Ich persönlich finde es genauso spannend wie Du. Mir geht es aber einen Schritt zu weit. Ich möchte, dass Behörden und Verwaltung a) authentisch und b) menschlich kommunizieren. Ich versuche immer mehr Ansätze zu finden, um in der Kommunikation Behörde nicht anonym, sondern menschlich werden zu lassen. In unserem WhatsApp-Kanal ebenso wie im Community Management soll man merken: Hier kommunizieren echte, fühlende Menschen mit mir. Die mich verstehen.

Meine These: Menschen vertrauen Menschen. Immer weniger Menschen vertrauen „dem Staat“. Lass uns den Staat also menschlicher machen. Dann können uns die Menschen wieder mehr vertrauen. Ein AI-Avatar geht da meiner Meinung nach genau in die falsche Richtung. Aber der Workflow ist ein seeeehr guter Ansatz.“

Auch Stephan Voigt differenziert beim Einsatz KI-generierter Inhalte zwischen Nachrichten und Marketing:

Auch Stephan Voigt differenziert beim Einsatz KI-generierter Inhalte zwischen Nachrichten und Marketing:

„Ich verzichte bei der Hansestadt Stade weitestgehend auf den Einsatz von KI-generierten Fotos und Videos, auch wenn mich deren Einsatz fasziniert und ich gerne damit experimentiere. Weitestgehend heißt, dass Nachrichtliches frei von KI-Bildern und -Videos ist und bleibt, im Marketing sehe ich das aber weniger kritisch – bei entsprechender Kennzeichnung.“

Andererseits: Das LaDaDi-Format kommt nach bisherigen Rückmeldungen bei den Bürger:innen gut an. Der Einsatz von KI ist transparent gemacht. Wenn hier und da ein Augenzwinkern und eine Prise Humor eingeflochten werden, wenn Mut zum Unperfekten und zum gemeinsamen Experimentieren bewiesen wird, wenn ein Making-of-Video einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht, dann kann das nicht nur ein modernes Image vermitteln, sondern auch Nähe – besonders dann, wenn Bürger:innen in die Entwicklungen einbezogen werden. Lisa Lange formuliert es so:

Andererseits: Das LaDaDi-Format kommt nach bisherigen Rückmeldungen bei den Bürger:innen gut an. Der Einsatz von KI ist transparent gemacht. Wenn hier und da ein Augenzwinkern und eine Prise Humor eingeflochten werden, wenn Mut zum Unperfekten und zum gemeinsamen Experimentieren bewiesen wird, wenn ein Making-of-Video einen Blick hinter die Kulissen ermöglicht, dann kann das nicht nur ein modernes Image vermitteln, sondern auch Nähe – besonders dann, wenn Bürger:innen in die Entwicklungen einbezogen werden. Lisa Lange formuliert es so:

„Gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ist auch wichtig, dass wir all die Prozesse, Fragen und Gedanken, mit denen wir uns gerade beschäftigen, transparent machen. Dass man den Leuten also nicht einfach nur eine Lösung vorsetzt. Sondern den Weg dorthin und nachvollziehbar macht. Oder auch gemeinsam experimentiert: Wir wissen noch nicht, ob es funktioniert. Kommt zum Beispiel unser KI-Avatar überhaupt an? Wenn nicht, dann lassen wir es wieder oder machen es anders – und auch diese Entscheidungen und Erfahrungen machen wir transparent. Wir entwickeln ja nicht irgendeine Lösung, um KI zu machen. Sie soll funktionieren für die Menschen, die sie nutzen.“

Der experimentelle Einsatz von KI ist eine Möglichkeit, mit der Zeit zu gehen und Erfahrungen zu sammeln. Neben den Inhalten, die die Videos vermitteln, wird so auch KI selbst zum Thema und zum Gegenstand von Aufklärung. Das Ziel von LaDaDi KOMPAKT formulieren die Macher:innen auf Ihrer Website so:

„Verwaltungsthemen verständlich, schnell und visuell ansprechend erklären – und dabei zeigen, welches Potenzial verantwortungsvoll eingesetzte KI für die öffentliche Kommunikation bietet. LaDaDi KOMPAKT ist dabei mehr als ein technisches Experiment: Es ist ein strategisches Werkzeug zur Sensibilisierung, Weiterbildung und digitalen Transformation – innerhalb der Verwaltung und darüber hinaus.“

Beteiligen

Ansätze für die KI-unterstützte Einbindung von Bürger:innen in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse sind bisher noch selten und befinden sich meist in einem Erkundungs- oder Pilot-Stadium.

Beispiele aus Verwaltungen

Die Bergische Universität Wuppertal untersucht derzeit gemeinsam mit kommunalen Partnern, wie KI die politische Teilhabe in Bürgerräten verbessern kann. Mithilfe eines KI-gestützten Chatbots sollen sprachliche Barrieren durch Übersetzungen überwunden und komplexe Inhalte für unterschiedliche Bildungsniveaus verständlich aufbereitet werden. Der Chatbot fungiert dabei als niedrigschwelliger Expert:innen-Assistent, der Teilnehmenden ermöglicht, anonym und ohne Hemmungen Fragen zu stellen und verständliche Antworten zu erhalten – insbesondere Personen, die sich in öffentlichen Runden sonst nicht äußern würden.

Vielversprechend ist auch die KI-gestützte Analyse von öffentlichem Feedback in der Stadtplanung und -entwicklung. Laut Hager (2025)[1] setzen Städte wie München, Wien, Zürich und Hamburg bereits auf Sentiment-Analysen, um Stimmungen, Sorgen und Wünsche von Bürger:innen aus Online-Kommentaren, Umfragen oder Social Media zu erkennen. So werden auch leise, oft überhörte Stimmen sichtbar, die sich nicht in Bürgerversammlungen Gehör verschaffen. Die Ergebnisse können zum Beispiel Hinweise auf Angsträume oder Zufriedenheit in Stadtteilen geben. Sie dienen der Planung und Erfolgskontrolle von Maßnahmen oder der Früherkennung von Konflikten. Dadurch wird die klassische Beteiligung ergänzt, nicht ersetzt.

Der Ratsinformationsbot der Stadt Nettetal erleichtert den Zugang zu Informationen aus politischen Prozessen. Bild: Stadt Nettetal

Viele Kommunen bieten bereits einen öffentlichen Ratsinformationsdienst, in dem Sitzungsvorlagen, Niederschriften etc. eingesehen werden können. Auf diese Weise wird die Transparenz politischer Entscheidungsprozesse erhöht. In Wertheim können Bürger:innen Protokolle von Rats- und Ausschusssitzungen nun wesentlich schneller einsehen – dank KI-gestützter Protokollierung (dieses Video gibt Einblicke). Dafür wurde die Stadt mit dem „Bewährt vor Ort“-Siegel ausgezeichnet. Die Stadt Nettetal arbeitet daran, den Zugang zu Ratsinformationen mit Hilfe von KI zu erleichtern und niederschwelliger zu gestalten. Der „Ratsinformationsbot“ wird derzeit intern getestet und soll perspektivisch auch auf Ratsmitglieder und die Öffentlichkeit erweitert werden. Weitere Beispiele für den KI-Einsatz in Nettetal liefert dieser Artikel von Kommune21.

Nutzen und Risiken

Der Einsatz von KI bietet die Chance, weiteren Personengruppen Teilhabe zu ermöglichen oder zu erleichtern. So können Perspektiven sichtbar gemacht und berücksichtigt werden, die in klassischen Formaten oft unterrepräsentiert sind (z. B. jüngere Menschen, sprachliche Minderheiten). KI-gestützte Systeme ermöglichen laufendes Feedback ergänzend zu Rückmeldungen bei punktuellen Versammlungen oder Workshops.

Auf der anderen Seite bringt der KI-Einsatz eine Reihe an Herausforderungen mit sich, die je nach Anwendungsfeld unterschiedlich wiegen. In dialogorientierten Formaten wie Bürgerräten besteht die Gefahr, dass Qualität und Tiefe der Diskussion leiden, wenn zentrale Interaktionen durch KI ersetzt statt ergänzt werden. Auch die Antworten eines KI-gestützten Expert:innen-Systems müssen verständlich, korrekt und ausgewogen sein – und dürfen nicht den Eindruck erwecken, es gebe nur eine richtige Sichtweise.

Bei der automatisierten Auswertung ist zu beachten, dass sich nicht alle unterrepräsentierten Personengruppen auch digital äußern. Die Gefahr ist, dass hier neue Schräglagen durch laute Stimmen im Netz entstehen.

Hinzu kommt, dass KI-Systeme oft komplex sind („Black Box“) und ihre Auswertungen leicht als objektiv missverstanden werden können, obwohl sie auf Wahrscheinlichkeiten und Modellannahmen beruhen.

Unabhängig vom konkreten Einsatzbereich gilt: KI sollte in der Bürgerbeteiligung nicht als Ersatz für demokratischen Dialog und Formen der aufsuchenden Beteiligung dienen. Sondern: als mit Vorsicht zu genießende Ergänzung. Dafür braucht es transparente Kommunikation über Funktionsweise und Grenzen der eingesetzten Systeme, datenschutzgerechte Lösungen sowie Kompetenzen auf Seiten von Verwaltung und Zivilgesellschaft, um Ergebnisse einordnen und reflektieren zu können.

Beraten und unterstützen

Kann und sollte eine KI die Beratung durch einen Menschen ersetzen? Auch hierzu gibt es bisher wenig praktische Erfahrungen, aber interessante mögliche Anwendungsfälle.

Beispiele aus Verwaltungen

Im Projekt BUKI („Bürgerfreundliche Dokumentenausfüllung basierend auf KI“) entwickelten die Stadt Oldenburg und das Informatikinstitut OFFIS einen KI-basierten Assistenten, der Bürger:innen beim Ausfüllen von Anträgen unterstützt. Der Chatbot erklärt Begriffe, prüft Eingaben auf Vollständigkeit und Plausibilität, erkennt Texte in hochgeladenen Dokumenten und erstellt automatisch den fertigen Antrag. Ziel ist es, Antragsprozesse einfacher, verständlicher und barriereärmer zu gestalten – und gleichzeitig die Verwaltung zu entlasten.

Das Unternehmen AIdentical skizziert 10 Anwendungsfälle für den Einsatz von KI-Video-Assistenten bei der Stadt Karlsruhe, die Bürger:innen durch Verwaltungsprozesse führen. So könnte ein KI-gestützter Avatar in der Ausländerbehörde ausländischen Menschen in ihrer Muttersprache durch komplexe Verfahren wie Einbürgerung oder Aufenthaltsverlängerung helfen. Ein virtueller Berater im Bereich Soziales könnte Bürger:innen bei der Beantragung von Sozialleistungen wie Wohngeld oder Grundsicherung unterstützen, indem er in einfacher Sprache durch Formulare führt, Fachbegriffe erklärt, Dokumente prüft und so Fehler, Rückfragen und lange Wartezeiten reduziert.

Die Anwendungsfälle sind (noch) fiktiv, zeigen aber das Entwicklungspotential der nächsten Jahre auf.

Nutzen und Risiken

KI-gestützte Assistenten können rund um die Uhr verfügbar sein, verständlich durch Antragsprozesse führen, Fachbegriffe erklären, Unterlagen prüfen und so den Zugang zu Leistungen deutlich erleichtern – auch für Personen mit Sprachbarrieren, geringerer Bildung oder eingeschränktem Zugang zu Behörden. Gleichzeitig entlasten solche Systeme die Verwaltung, indem sie Fehler und Rückfragen reduzieren und Standardanfragen automatisiert beantworten.

„Unter Umständen kann die Beratung durch eine KI – und das sage ich als jemand, die selbst aus der Beratung kommt – besser sein als die durch einen Menschen, der vielleicht die neueste Gesetzesänderung noch nicht kennt oder dem als Berufseinsteiger die fachliche Erfahrung fehlt oder der einfach einen schlechten Tag hat.“

Gleichzeitig gibt es Herausforderungen: Die Systeme müssen rechtlich korrekt, barrierefrei und diskriminierungsfrei funktionieren, sonst drohen Fehlberatung oder Ausschluss. Datenschutz und Datensicherheit spielen eine zentrale Rolle, gerade bei sensiblen Informationen im Sozialbereich. Zudem muss die Nutzung für alle verständlich und zugänglich sein – andernfalls werden gerade die Menschen abgehängt, die eigentlich unterstützt werden sollen.

In bestimmten Fällen kann auch eine 24/7-Erreichbarkeit nicht klug und passend sein. Was, wenn z.B. eine Gesundheitsamt-KI eine AIDS-Diagnose über Nacht übermittelt? Oder eine Familienhilfe-KI akute Erziehungsberatung am Wochenende leistet? Hier braucht es möglicherweise einen Menschen, um aufzufangen und abzufedern, der ist aber nicht unbedingt 24/7 verfügbar. KI kann aus unserer Sicht den persönlichen Kontakt nicht ersetzen, aber ihn gezielt ergänzen.

Perspektivisch wird die Frage spannend: Wo ist die Grenze, ab der menschliches Eingreifen sinnvoll ist (etwa in der Notfallseelsorge)? Wie verschiebt sie sich mit der Zeit und der technischen Entwicklung? Und gibt es sie irgendwann gar nicht mehr? Wie verändern sich auch die Bürger:innen? Im Moment wünschen sich viele Menschen noch ein menschliches Gegenüber. Aber wenn die digitale Generation immer weiter durchwächst – die schon heute weniger telefoniert und mehr medienbasiert kommuniziert – dann sinkt vermutlich auch der Bedarf nach unmittelbarer menschlicher Interaktion.

Bescheide kommunizieren

Noch tiefer in Verwaltungsprozesse dringt die KI vor, wenn sie Bürger:innen Rückmeldungen zum Verfahrensstand und zu Ergebnissen zuvor gestellter Anträge geben soll. Vor allem dann, wenn sie dafür auch eigenständige Entscheidungen trifft.

Beispiele aus Verwaltungen

Recht pragmatisch kommt hier das KI-gestützte Word-Add-in daher, das die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) in einem Vortrag bei der re:publica vorgestellt hat (und das übrigens bald als Open Source veröffentlicht werden soll). Das Ziel ist hier, Bescheide oder andere Schriftstücke der Verwaltung verständlicher zu formulieren und so Barrieren abzubauen. Dazu generiert das Tool bei der Texterstellung alternative Formulierungsvorschläge. Hier liegt die „Letztentscheidung“ immer noch beim Menschen.

Weiter in Richtung Automatisierung geht die Steuerverwaltung NRW. In einem Pilotprojekt mit den Finanzämtern Brühl, Bielefeld-Außenstadt, Hamm und Lübbecke kommt ein KI-Tool in der Steuerveranlagung zum Einsatz. Es erkennt nachvollziehbare Steuererklärungen mit geringem Prüfbedarf und verarbeitet diese automatisch. Die Bearbeitungszeit sinkt dadurch auf Sekunden – eine enorme Arbeitserleichterung für die Verwaltung und Serviceverbesserung für die Bürger:innen.

Der Woggybot der Stadt Nürnberg erstellt – ähnlich wie der DigiWoh-Bot der Stadt Leipzig – zwar nicht selbst Bescheide zu Wohngeldanträgen. Aber er bereitet die Arbeit für die Sachbearbeiter:innen so vor, dass diese pro Antrag 10 % Bearbeitungszeit einsparen (Vollständigkeit der Angaben prüfen, Daten mit dem Melderegister abgleichen, eine digitale Akte anlegen, …). Pro Jahr werden so etwa 1.000 Arbeitsstunden eingespart – und dadurch auch die Wartezeiten für Bürger:innen verkürzt, für die es hier um existenzielle Leistungen geht.

Nutzen und Risiken

KI kann dazu beitragen, dass Anträge schneller, verständlicher, rechtssicher und sogar fehlerfreier beantwortet werden. Gerade in existenziellen Fragen kann das eine immense Verbesserung für die Bürger:innen bedeuten, wie Julia Lupp schildert:

„Es ist Fakt, dass in vielen Kommunen Menschen, die zum Beispiel auf staatliche Leistungen oder Bescheide angewiesen sind, teils lange warten müssen, weil Mitarbeitende fehlen oder die Prozesse und Schnittstellen zu langwierig sind. Es gibt zahlreiche Gesetze und Schritte, die geprüft werden müssen. Wenn wir eine KI haben, die auf Faktenbasis Parameter prüft, mit Gesetzen abgleicht und Standard-Vorgänge entsprechend bescheidet oder eine Vorlage generiert – wie beschleunigend wäre das, weil nur noch 5 % der Sonderfälle tatsächlich individuell geprüft und beschieden werden müssten! Das mag heute noch etwas unheimlich klingen, ich bin überzeugt, es wird in wenigen Jahren völlig normal sein, weil die Qualität stimmt und es eine enorme Entlastung für Mitarbeitende wäre und die Leistungsfähigkeit des Staates massiv steigern würde.“

Sie weist außerdem darauf hin, dass es auch im Sinne der Gleichbehandlung sein kann, wenn eine KI statt eines Menschen Anträge beantwortet:

„Es wird immer wieder darauf verwiesen, dass KI-Modelle nicht diskriminierungsfrei sind. Doch das sind Menschen auch nicht – niemand ist frei von Vorurteilen oder Biases. Selbstverständlich ist es wichtig, dass KI nur eingesetzt wird, wenn es keine systematische Benachteiligung für bestimmte Gruppen gibt. Und transparent ist, auf welcher Basis und mit welcher Begründung entschieden oder eine Empfehlung ausgesprochen wurde. Auch hier wird sich in den kommenden Monaten und Jahren sehr viel tun.

Man könnte sogar sagen: Die Idee, es müsse immer ein Mensch mit empathischen Faktoren entscheiden, widerspricht in gewisser Weise dem bürokratischen Verständnis – und zwar nicht im Sinne dieses Schimpfwortes, wie wir heute Bürokratie benutzen, sondern im Sinne von: Alle sind vor dem Gesetz gleich.“

Diesen Chancen stehen zahlreiche Herausforderungen gegenüber (hierzu sei auch dieser Blog-Beitrag von Prof. Christoph Schmidt empfohlen): Behörden sind gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Bescheide nachvollziehbar zu begründen (die Finanzverwaltung z.B. gemäß § 121 AO). Doch wie lassen sich von einer KI getroffene Entscheidungen nachvollziehbar und verständlich machen?

Die KI-basierte Automatisierung von Prozessen steckt derzeit noch in den Kinderschuhen. Die Fehlerquote der Systeme ist in dieser Phase nicht zu unterschätzen. Um ein rechtssicheres Verfahren zu gewährleisten, sollte gerade bei nachteiligen Entscheidungen eine menschliche Sachbearbeitung das letzte Wort behalten.

Zudem darf die Einzelfallgerechtigkeit nicht dem Wunsch nach Automatisierung und Vereinfachung zum Opfer fallen. Auf diesen Aspekt weist Elisabeth Ries, Referentin für Jugend, Familie und Soziales bei der Stadt Nürnberg, in diesem Artikel zum Woggybot hin: „Einzelfallgerechtigkeit steht im Gegensatz zur Einfachheit. Denn nicht alle Fälle – sprich: Menschen mit ihren individuellen Lebenssituationen und Schicksalen – lassen sich über einen Kamm scheren. Auch nicht digital. Folglich wird es trotz zunehmender Digitalisierung immer genug Fälle geben, die nur von Mensch zu Mensch in der Amtsstube gelöst werden können.“

(Politisch) repräsentieren

Wie steht es um den Einsatz von KI, wenn politische Repräsentant:innen öffentlich Positionen vertreten, Entscheidungen erklären oder symbolische Akte setzen?

Beispiele aus Verwaltungen

Staatsminister für Kultur und Medien Wolfram Weimer hat ein Experiment gewagt: In einem Video wurde der „Weimatar“ vorgestellt – ein KI-generierter Avatar des Staatsministers, der sich zu aktuellen Kultur- und Medienthemen äußert und dabei zwischendurch die Sprache wechselt.

Ausschnitt aus der Videobotschaft des Staatsministers für Kultur und Medien. Zu sehen ist der „Weimatar“. Bild: BKM

Anders gelagert ist das Beispiel von Dr. Nicolas Apitzsch, Dezernent in Hamm. Er berichtete bei LinkedIn davon, wie er einen Bot in einem Vortrag als Ko-Präsentator einsetzte. „KI Klaus“ brachte zusätzliche Perspektiven ein und sorgte (geplant oder ungeplant) für Auflockerungen.

Tipp: Nicolas Apitzsch teilt über sein Projekt „ZaiTENWENDE“ eine wachsende Wissenssammlung mit Informationen und Erfahrungen rund um den Einsatz von KI in öffentlichen Verwaltungen.

Und hier noch ein Gedankenexperiment, das an dystopische Science Fiction-Erzählungen erinnert: Albanien verkündete kürzlich PR-wirksam, zukünftig eine KI als Ministerin einzusetzen. „Della“ soll über die Vergabe von öffentlichen Aufträgen entscheiden und so die Korruption eindämmen.

Nutzen und Risiken

Eine solche Nutzung von KI kann dazu dienen, die Möglichkeiten, aber auch Gefahren des KI-Einsatzes erlebbar zu machen und eine Diskussion darüber anzuregen. Und natürlich zeigt sie auch eine Offenheit und Fähigkeit, mit der Zeit zu gehen und bei den Entwicklungen vorn mitzuspielen.

Doch insbesondere der Einsatz von Avataren von politischen Mandatsträger:innen ist heikel in Zeiten von Fake News und schwindender Glaubwürdigkeit öffentlicher Instanzen und Personen. Lisa Lange: „Hier spielen Authentizität und Vertrauen eine wichtige Rolle. Das ist auch der Grund, warum wir entschieden haben: Unsere Chefetage und der Landrat kriegen keinen KI-Avatar“.

Wenn digitale Doppelgänger sprechen oder handeln, verschwimmen die Grenzen zwischen echter und simulierter Präsenz (Stichwort „Anthropomorphisierung“). Verantwortung und Urheberschaft werden unklar. Zugleich entsteht ein Risiko gezielter Emotionalisierung: Avatare können Nähe oder Sympathie erzeugen, ohne dass echte Haltung dahintersteht. So droht politische Kommunikation zur Simulation von Bürgernähe zu werden.

Die Variante von Nicolas Apitzsch kann hier ein interessanter Kompromiss sein, weil Person und Avatar klar getrennt bleiben (die Person auf der Bühne, der Avatar auf der Leinwand). Und es gibt trotzdem einen Aufhänger, um über das Thema KI ins Gespräch zu kommen – z. B. bei einem öffentlichen Auftritt.

10 Leitplanken für den Einsatz von KI

Zum Abschluss zehn Prinzipien für einen verantwortungsbewussten Einsatz von KI in der Behördenkommunikation:[2]

- Fairness

KI so gestalten, dass sie niemanden systematisch benachteiligt – durch kontinuierliche Prüfung von Datengrundlagen, Modellen und Ergebnissen auf Verzerrungen und Diskriminierung.

- Transparenz

Offenlegen, wann und wie KI-Systeme eingesetzt werden – damit Bürger:innen nachvollziehen können, ob sie mit Mensch oder Maschine interagieren und wie Entscheidungen zustande kommen.

KI-generierte Inhalte sollten als solche gekennzeichnet werden, insbesondere dann, wenn sie den Eindruck erwecken könnten, dass es sich um die Abbildung von Realität handelt (besonders kritisch beim Einsatz von KI-Klonen).

- Partizipation

Bürger:innen, Mitarbeitende und Fachleute frühzeitig einbinden – damit KI-Lösungen an echten Bedürfnissen ausgerichtet und gesellschaftlich legitimiert sind.

- Rechtskonformität

Datenschutz, Urheberrecht, Geschäftsgeheimnisse und Persönlichkeitsrechte wahren und Verfahrensrechte konsequent beachten. Automatisierte Entscheidungen müssen nachvollziehbar, überprüfbar und anfechtbar bleiben.

- Befähigung

Verwaltungsmitarbeitende und auch Bürger:innen in die Lage versetzen, KI zu verstehen und verantwortungsvoll zu nutzen – durch Aufklärung, Schulung und verständliche Kommunikation. Das gilt insbesondere dann, wenn Tools kommerzieller Anbieter zum Einsatz kommen, die nicht vollständig dem Schutz deutscher und europäischer Gesetze unterliegen.

Eine Vorreiterin ist hier die Stadt Nettetal, die ein Ausbildungskonzept mit „KI-Schwimmabzeichen“ und ein nachvollziehbares Ampel-Prinzip für den Einsatz verschiedener KI-Modelle entwickelt hat. Diese und weitere Erfahrungen teilt IT-Leiter Thorsten Rode auf LinkedIn.

- Reflexion

Die Befähigung ist die Grundlage dafür, den Einsatz und die Wirkung von KI regelmäßig zu hinterfragen – nicht nur technisch, sondern auch ethisch, sozial und organisatorisch.

KI-generierte Inhalte müssen von Menschen auf Richtigkeit und Wahrhaftigkeit geprüft werden.

- Abgrenzung

Die Grenze, ab der ein Mensch verfügbar sein oder entscheiden sollte, definieren und immer wieder prüfen – gemeinsam mit Fach- Rechts- und Kommunikationsspezialist:innen und unter Einbeziehung der Nutzenden der KI-Systeme. Empathie, Verantwortung und politische Urteilskraft bleiben menschliche Aufgaben.

Im Sinne von Teilhabe sollten Verwaltungen für Bürger:innen, die KI-Systeme nicht nutzen können oder möchten, auch weiterhin einen Kommunikationskanal von Mensch zu Mensch ermöglichen.

- Resilienz

KI-Systeme so gestalten, dass sie ausfallsicher, überprüfbar und gegen Manipulation oder Fehlsteuerung geschützt sind. Was auch für andere IT-Systeme gilt, gilt umso mehr, wenn KI zukünftig automatisiert Entscheidungen trifft, die bisher von Menschen getroffen wurden.

- Gemeinwohlorientierung

Den Nutzen für Gesellschaft und Demokratie in den Mittelpunkt stellen – KI darf kein Selbstzweck sein, sondern soll Vertrauen, Teilhabe und Effizienz zugleich fördern.

- Anpassungsfähigkeit

Die Möglichkeiten und Grenzen des KI-Einsatzes fortlaufend reflektieren und weiterentwickeln – auf Basis neuer Erkenntnisse, Rückmeldungen und sich wandelnder rechtlicher, technischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen.

Markus Lenz:

„Der gesamte Kosmos ist ständig in Bewegung. Auch ethische Leitplanken: Wo wir uns gestern noch einig waren, dass die „finale Entscheidung” immer beim Menschen liegen soll, lassen wir heute Chatbots für uns kommunizieren. Die gleiche Kommune, die vor zwei Jahren sagte, man wolle keine Echtzeit-Übersetzung auf der Webseite einsetzen, weil man die Übersetzung ja nicht überprüfen könne, hat heute einen KI-Chatbot im Einsatz, der ‚ungeprüft’ die Fragen der Bürgerinnen und Bürger beantwortet.“

Fazit: Im Spannungsfeld von Fortschritt und Verantwortung

Das Versprechen der KI: Entlastung bei Routineaufgaben, um Luft freizumachen für das, was nur Menschen können. So bietet KI indirekt sogar Potential, die Beziehung und das Vertrauen zwischen Staat und Bürger:innen zu stärken.

Die Akzeptanz von KI in der Behördenkommunikation wird mit dem spürbaren Nutzen steigen. Stefan Weber: „Ich glaube, die Schmerzgrenze bei uns allen wird rapide sinken in dem Maß, in dem die Systeme besser werden. Dann werden wir den menschlichen Faktor ganz neu bewerten.“

Die Akzeptanz von KI in der Behördenkommunikation wird mit dem spürbaren Nutzen steigen. Stefan Weber: „Ich glaube, die Schmerzgrenze bei uns allen wird rapide sinken in dem Maß, in dem die Systeme besser werden. Dann werden wir den menschlichen Faktor ganz neu bewerten.“

Dies schafft aber auch die Bereitschaft, Bedenken hintenanzustellen. Am Beispiel der Sozialen Medien sehen wir bereits, dass die technische Entwicklung die gesellschaftliche Entwicklung tiefgreifend beeinflusst – und das auf eine Weise, die wir nicht mehr gut einfangen und kontrollieren können. Durch KI bekommt diese Dynamik eine neue Dimension. Behörden stehen vor der Herausforderung, einen Spagat zu leisten. Einerseits ethische Aspekte, den Datenschutz, die IT-Sicherheit und digitale Souveränität sehr ernst zu nehmen. Sich andererseits aber auch nicht abhängen zu lassen und trotz des zunehmenden Fachkräftemangels eine funktionierende Daseinsvorsorge zu gewährleisten.

Die Aufgabe von Staat und Verwaltung ist es, kritisch zu bleiben, auch wenn die Schmerzgrenze sinkt, und Lösungen zu entwickeln, die für den Behördeneinsatz geeignet sind. Neben allem dezentralen Experimentieren ist hier auch der Bund gefragt, und Kommunen brauchen dringend mehr Orientierung (z. B. in Form einer Roadmap), um eigene dezentrale Strategien und Entscheidungen damit abzustimmen.

Wie smart der Draht zum Staat wirklich ist, hängt davon ab, ob wir mit KI unsere Demokratie stärken – oder sie versehentlich automatisieren.

[1] Tobias Hager (2025): Emotionale Quartiere? KI analysiert Bürgerfeedback zu Stadtteilen. https://www.garten-landschaft.de/ki-basierte-stimmungsanalyse-quartiersentwicklung/

[2] Wir verweisen hier zum Beispiel auf die Richtlinien des Deutschen Rats für Public Relations, die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates, die KI-Leitlinien des BMI, die Leitlinien für den KI-Einsatz in der Arbeits- und Sozialverwaltung oder die Leitlinien der Freien und Hansestadt Hamburg.

Ein toller Beitrag. Schön zu sehen, wie die unterschiedlichen Positionen dargestellt sind. Ich bin vermutlich im Team „menschliche Kommunikation“. Sollten wir nicht eher mit besseren Prozessen, Digitalisierung und KI dafür sorgen, dass wir weniger Zeit mit Ablage und Vollständigkeitsprüfungen verbringen und mehr Zeit für Anrufer und Einzelfälle haben?

Das eine schließt das andere nicht aus, aber ich glaube, die Digitalisierung „nach innen“ setzt noch ganz andere Potentiale frei und hilft auch uns Beschäftigten im ÖD aus dem teilweise etwas altbackenen Alltag

Hallo Jan, danke für die schöne Rückmeldung! Wir haben hier bewusst den Fokus nach außen gelenkt. Aber deinen Gedanken teile ich: KI kann Menschen in Verwaltungen von eintönigen Arbeiten entlasten und so Luft freimachen für andere Aufgaben, die aktuell zu wenig Zeit bleibt (individuelle Beratung, komplexe Einzelfallprüfungen, Prozessoptimierungen, …). Da bin ich sehr gespannt auf die Entwicklungen in den nächsten Jahren.