Wer nicht aus der Puste oder auf Irrwege geraten will, muss auf langen, anstrengenden Touren zwischendurch innehalten, auf das erste Wegstück zurückblicken, das Ziel mit dem bisher Geschafften abgleichen, ggf. den weiteren Weg anpassen – das wissen Bergwander:innen genauso wie Teams, die sich auf langen Projektstrecken bewegen. Retrospektiven sind solche Stationen zum Innehalten, um im Spiegel oder über die Schulter zurückzublicken. Und ganz sicher sind Retrospektiven für viele von Ihnen gar nicht mehr etwas ganz Neues. Warum haben wir Verwaltungsrebellinnen uns nun trotzdem entschieden, dazu einen Blogbeitrag zu schreiben?

- Weil wir Retrospektiven für eins der wichtigsten Team-Werkzeuge zur kontinuierlichen Verbesserung der Team-Leistung wie auch des Wohlbefindens in der Zusammenarbeit halten.

- Weil wir eine Menge davon halten, Retrospektiven nicht einzusetzen, „weil man das jetzt so macht, wenn man ‚agil‘ sein will“, sondern mit „Wozu – Warum – Was“-Fragen zu gezielter ausgewählten und dann ertragreicheren Retrospektiven zu kommen.

- Weil wir genauer hinschauen möchten, was es außer dem methodischen Impuls noch braucht für gute Retrospektiven.

- Weil wir auch erlebt haben, dass mitunter Retrospektiven als Ritual angewendet werden, aber nicht wirklich als Teil eines Lernprozesses eingebunden sind – und Teams deshalb manchmal „Retrospektive-müde“ geworden sind.

- Weil wir für uns selbst einmal unsere Erfahrungen mit Retrospektiven kompakt zusammentragen wollten („Schreiben schärft Denken“) – und dachten, dass das auch für unsere Blog-Leser:innen interessant sein könnte.

Unseren Gedanken zu einem sinnvollen Einsatz von Retrospektiven ordnen wir jeweils Methodenbeispiele zu – und weiterführende Links zum Stöbern gibt’s auch.

Der Zweck von Retrospektiven: „zurück und nach vorn“

Eine Retrospektive ist eine Rückschau und Reflexion über Vergangenes als Ausgangspunkt für Schlussfolgerungen für die Zukunft. Retrospektive-Methoden bieten methodische Leitplanken für diese Reflexion.

Retrospektiven (alltagssprachlich inzwischen oft als „Retros“ abgekürzt) richten sich schwerpunktmäßig auf das „WIE“ der Zusammenarbeit (Arbeits- und Vorgehensweisen, soziales Miteinander). Für die selbstverständlich genauso wichtige Analyse und Reflexion der Qualität des „Produkts“, des fachlich-inhaltlichen Ergebnisses („WAS“) steht ein anderes Methodenbündel zur Verfügung: Reviews.

Reflexive Rückschauen sind wahrhaftig keine Erfindung der letzten Jahrzehnte. Aber nicht zuletzt durch die systematische Einbettung im agilen Projektmanagement finden Retrospektiven nicht mehr nur in Sondersituationen wie Supervisionen, Teamcoachings und Jahresklausuren statt, sie nehmen inzwischen einen selbstverständlicheren Platz im Arbeitsalltag ein – auch jenseits von Projekten.

Vorteile regelmäßiger Retrospektiven

- Der gemeinsame Prozess im Team (Rückblicken, sich erinnern – bewerten – sich an Erfolgen freuen, Misserfolge offen betrachten) stärkt ein Team.

- Wenn Retrospektiven regelmäßig stattfinden, erfolgt im Idealfall die kontinuierliche Verbesserung der Arbeit.

- Retrospektiven können präventiv wirken: Probleme und Schwierigkeiten werden früh angesprochen, ungünstige Eskalationen können abgebogen werden, man schafft noch leichter, „die Kurve zu kratzen“.

- Anerkennung hat einen Platz im Team, da auch die positiven Aktionen und Wirkungen thematisiert werden.

Die Schritte der Retrospektive

- Rückblick, Vergewisserung, In-Erinnerung-Rufen: Was ist eigentlich geschehen, was war „los“?

- Welche Wirkungen dieser Ereignisse, Entscheidungen, Aktionen, Abwarten … haben wir erlebt?

- Welche Bedeutung/Bewertung messen wir diesen Wirkungen bei?

- Schlussfolgerung: Was heißt das für die Zukunft? Wie wollen wir zukünftig handeln, vorgehen? Was wollen wir deshalb beibehalten – ändern – neu einführen?

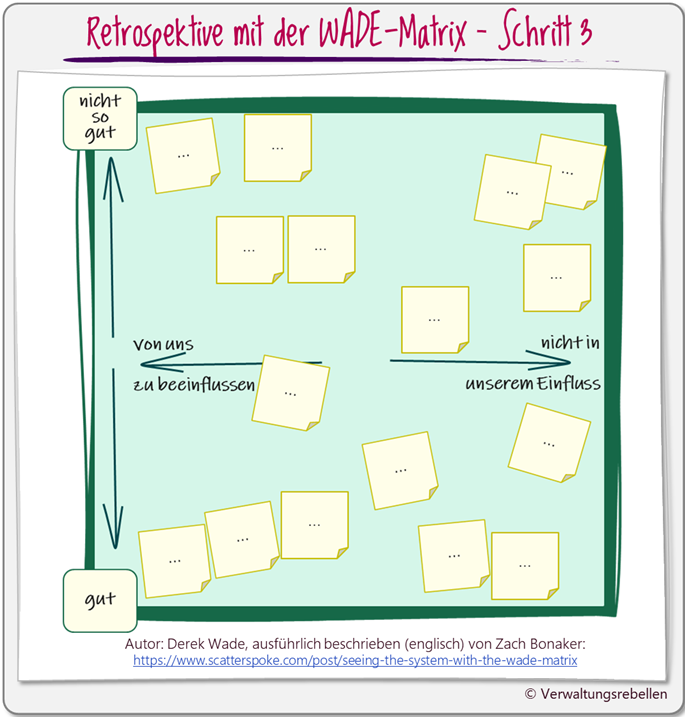

Manche Retrospektive-Methoden vereinen all diese Schritte in sich, z.B. die WADE-Matrix [1].

Andere Retros bilden nur den Rahmen für die ersten Schritte ab, für die Schlussfolgerungen und das Verfolgen der Umsetzung greift man dann auf andere Vorgehensweisen zurück.

Wichtige weitere Funktionen von Retrospektiven als „methodische Leitplanken“ sind auch:

- Die Reflexion: Wie unterschiedlich – wie übereinstimmend ist unser Blick / unsere Bewertung / unsere Schlussfolgerung? Was bewirkt das an Vor-/Nachteilen für unser Team?

- Methodisch gerahmte Retrospektiven zielen auch darauf ab, dass möglichst viele/alle aus der Runde sich äußern, gerade auch die stilleren oder die stiller gewordenen Gruppenmitglieder sollen zu Wort kommen und gehört werden.

Retrospektiven sind sinnvoll in kleinen Teams wie auch in großen Gruppen (z.B. am Ende von Veranstaltungen / Veranstaltungsreihen / Projekten). Aber auch individuell erweisen sie sich als sehr nützlich😊.

Worauf kommt es nun bei der Auswahl jeweils geeigneter Retrospektive-Methoden an?

Umfang: kurz & knackig vs. tiefergehend

Retros sollten dem Anlass angepasst sein – von klein, kurz & knackig mit offenen Impulsen bis zu ausführlich, gründlich & mit differenzierten Kategorien.

Das Gebot der Sparsamkeit beim Ressourceneinsatz gilt auch für Retrospektiven: Mit welchen möglichst kleinen Impulsen bekommen wir wertvolle Hinweise, die uns weiterhelfen, unsere Arbeitsweise und Zusammenarbeit zu verbessern?

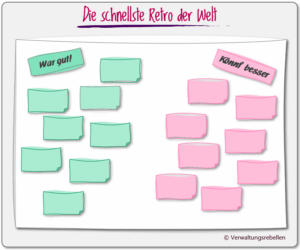

Ein Beispiel für „klein, kurz & knackig“ ist unsere minimalistische Retrospektive, die wir oft am Ende von Meet-ups im Verwaltungsrebellen-Labor genutzt haben: selbsterklärende Rückmeldungen, hilfreiche Hinweise, – unschlagbare Vorteile, wenn wenig Zeit ist …

Der notwendige zweite Teil der Retrospektive – die Auswertung dieser Rückmeldungen – schließt sich dann oft nicht mehr unmittelbar im Kreis aller Teilnehmenden, sondern später nur im Team der Workshopdurchführenden an.

Der notwendige zweite Teil der Retrospektive – die Auswertung dieser Rückmeldungen – schließt sich dann oft nicht mehr unmittelbar im Kreis aller Teilnehmenden, sondern später nur im Team der Workshopdurchführenden an.

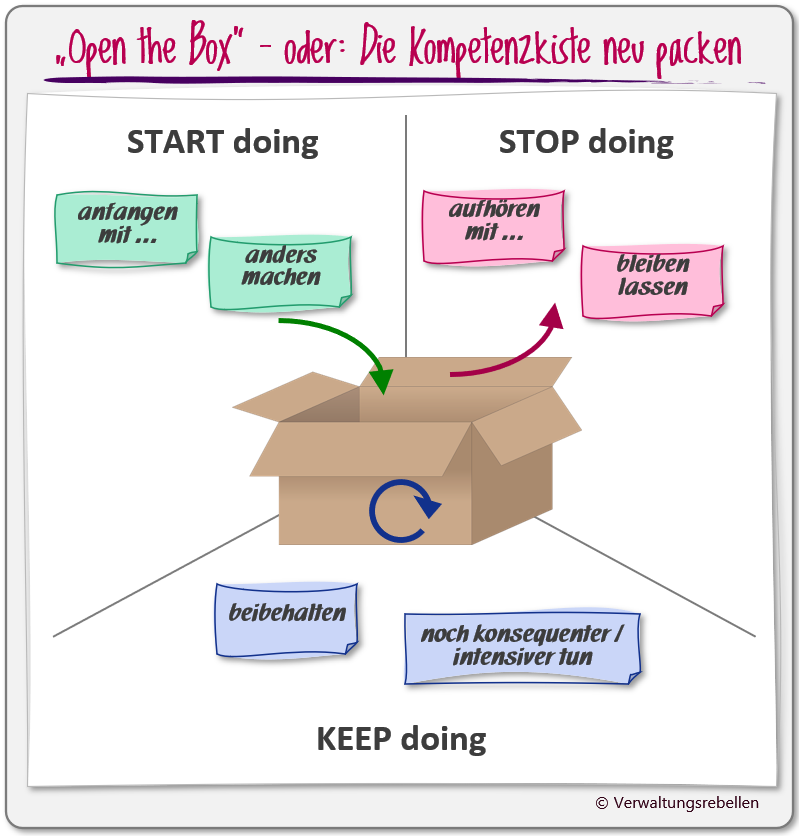

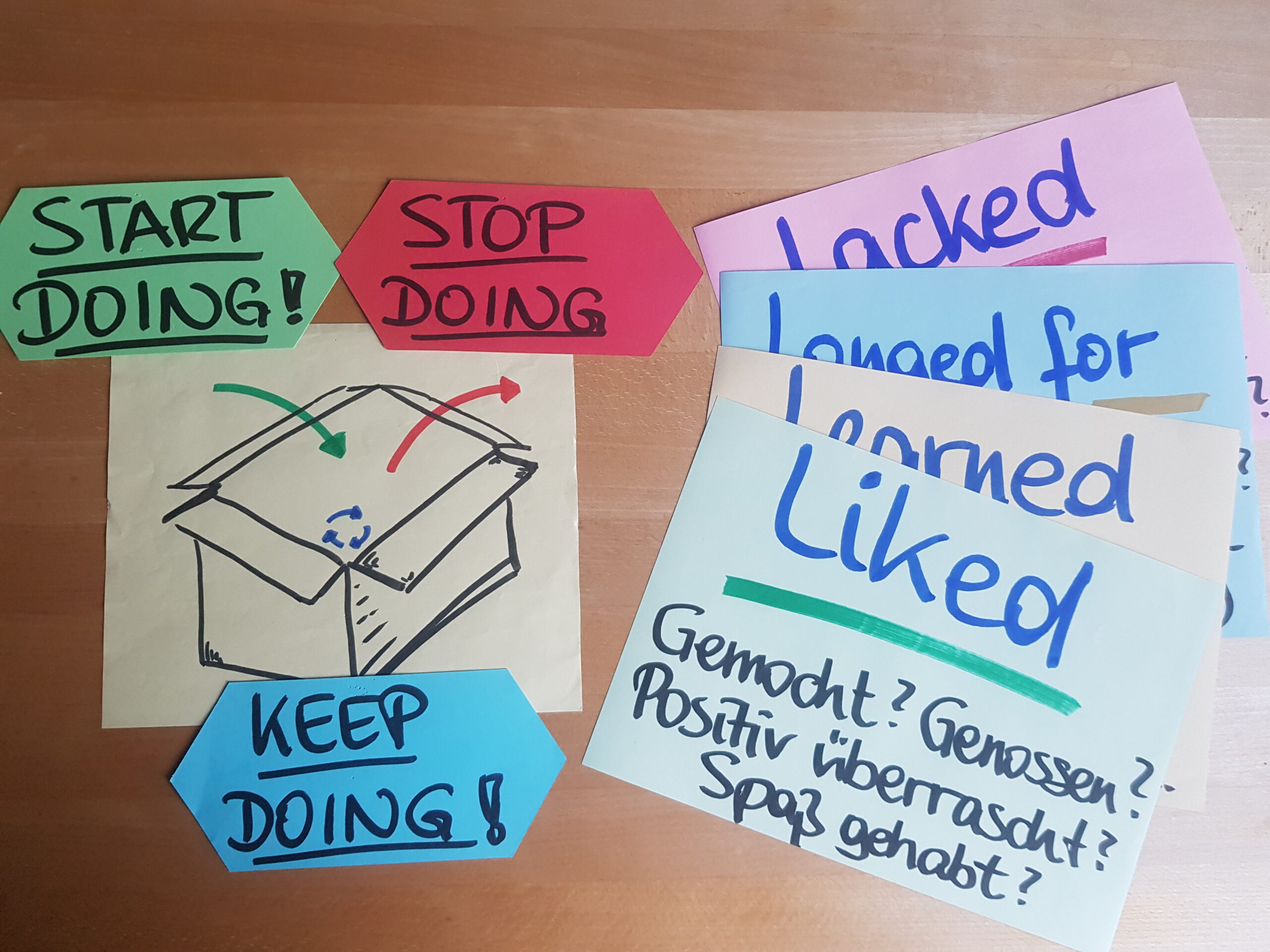

Fast keine Erklärungen braucht ebenso die bekannte und schnell durchzuführende Methode „Open the Box“:

Sie unterstützt, aus dem heutigen Erleben – z.B. einer Teambesprechung, einer Veranstaltungsdurchführung – heraus konkrete Vorschläge für „das nächste Mal“ zu formulieren: Was sollten wir beibehalten, ggf. sogar verstärken? Was sollten wir bleiben lassen? Was sollten wir neu etablieren?

Sie unterstützt, aus dem heutigen Erleben – z.B. einer Teambesprechung, einer Veranstaltungsdurchführung – heraus konkrete Vorschläge für „das nächste Mal“ zu formulieren: Was sollten wir beibehalten, ggf. sogar verstärken? Was sollten wir bleiben lassen? Was sollten wir neu etablieren?

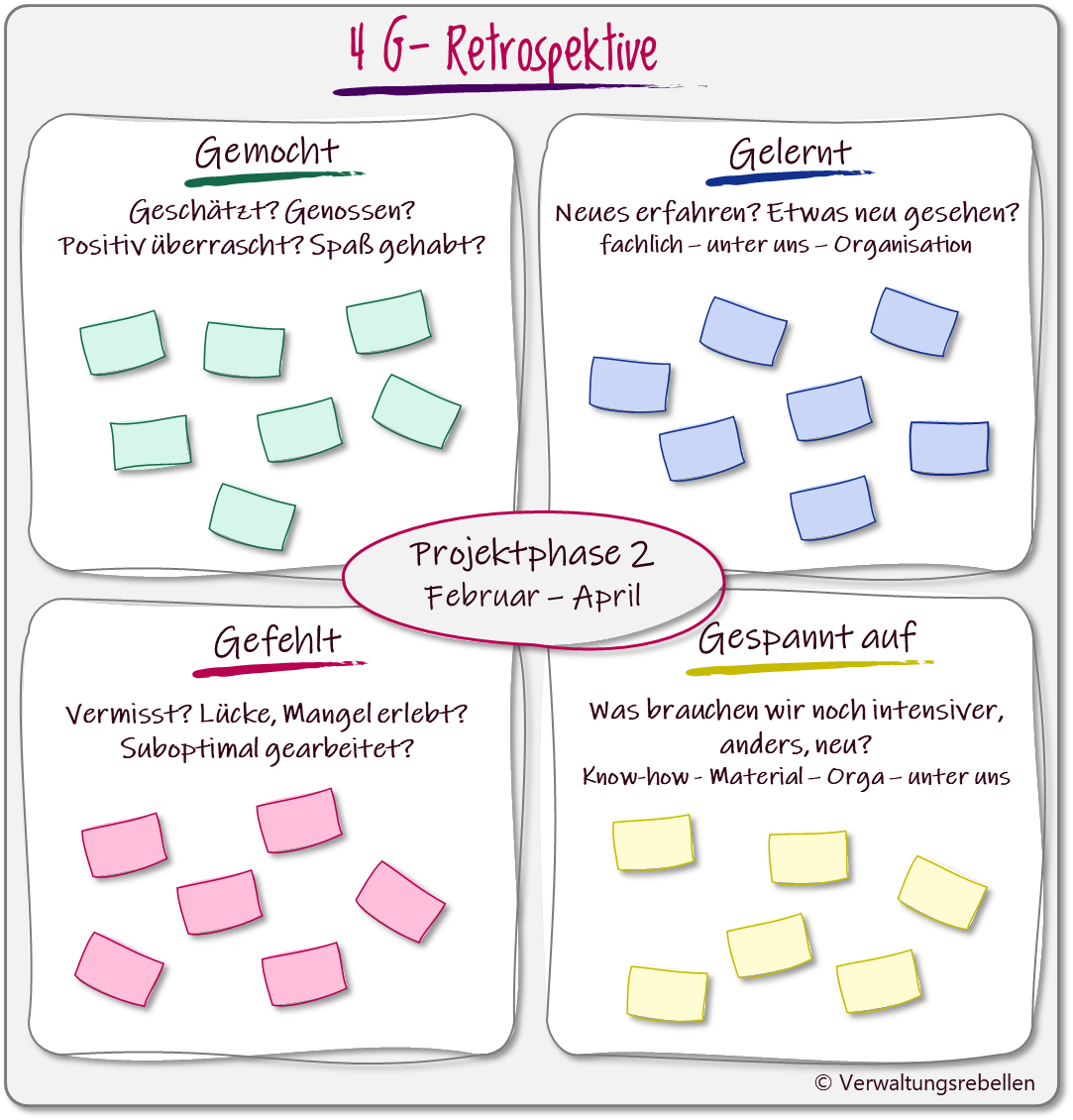

Eine ähnliche, noch ein wenig differenzierter strukturierte Methode, die „4G-Retrospektive“ [2], hat ebenfalls einen Stammplatz im Retrospektiven-Repertoire. Sie dient der Rückschau im Team auf eine zurückliegende Arbeitsphase und nutzt dafür 4 gezielte Impulse mit eingängiger Alliteration: Gemocht? Gelernt? Gefehlt? Gespannt auf? (engl.: Liked? – Learned? – Lacked? – Longed for?) Die 4 Felder lenken gezielt den Blick – nicht nur auf Kritisches, nicht so gut Gelungenes, sondern auch auf positive Erfahrungen.

Nicht untypisch ist an diesen Retro-Methode, dass sie zwar helfen, Gedanken zu sortieren und „zur Sprache“ zu bringen, aber danach keine weiteren Leitplanken bieten, wie diese Sammlung weiterverarbeitet wird (Erörtern – Abwägen – Schlussfolgerungen ziehen – ausgewählte Verabredungen treffen – dokumentieren). Erfahrene Moderator:innen werden diese Lücke aus ihrer Gesprächsführungspraxis zu füllen wissen.

Diese „kurz &gut“-Methoden bleiben vor allem auf der Handlungsebene, ohne Intentionen, Hintergründe, emotionale Wirkungen, systemische Zusammenhänge u.ä. tiefergehend zu analysieren.

Die Einfachheit der Durchführung darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass mancher „Start Doing!“-Vorschlag, von einer Person spontan auf den Tisch gelegt / ans Board gepappt, keineswegs damit automatisch schon als „so machen wir’s“ zu verstehen ist.

Deshalb sollte sich doch noch eine zumindest kurze Erörterung der Vorschläge mit allen anschließen: Teilen alle den Vorschlag? Und eine Abwägung unter allen notierten Vorschlägen: Welche sind wichtig, haben eine gute Hebelwirkung, welche sind eher „nice to have“? Welche wollen wir in welcher Reihenfolge umsetzen?

Ja, damit benötigen diese netten „Quickies“ doch wieder etwas mehr Zeit als gedacht. Aber es hilft ja nicht, „10 Hasen gleichzeitig zu jagen“ (dann fängt man keinen) – zumal wenn keine Übereinkunft darüber besteht, welcher Hase / welche Änderungsidee jetzt gerade besonders hilfreich für’s Team wäre.

Trotzdem: Für viele Zwecke sind diese „kleinen Retros“ prima und völlig ausreichend. Für manche Reflexions- und Entwicklungsziele reichen sie aber eben auch nicht.

So erfordert nämlich die gründliche Rückschau auf ein größeres Vorhaben, ein Projekt oder einen schwierigeren Abschnitt im Leben eines Teams eine gründlichere Analyse und dementsprechend eine differenziertere, oft auch mehrschrittige Retrospektive mit vielfältigeren Impulsen, um daraus lernen zu können.

Sehr gute und zugleich übersichtlich strukturierte Leitplanken bietet z.B. die Retrospektive-Methode „AEL – Aus Erfahrung lernen“.[3]

Gerade mehrphasige / mehrdimensionale Retrospektiven brauchen unbedingt eine gute Visualisierung. Sie hilft dabei, moderierend den roten Faden zu halten, wenn auch mal zwischendurch das eine oder andere „Döneken“ geteilt wird. Bei Bedarf ist damit auch möglich, die ersten Phasen (Schwerpunkt Rückblick, Sammeln) an einem Termin, die späteren Phasen (Analyse, Schlussfolgerungen) beim nächsten Treffen durchzuführen. Denn Analyse, Schlussfolgerungen und präzises Herausarbeiten konkreter Verbesserungsmaßnahmen gelingen oft mit etwas Abstand besser.

Gerade mehrphasige / mehrdimensionale Retrospektiven brauchen unbedingt eine gute Visualisierung. Sie hilft dabei, moderierend den roten Faden zu halten, wenn auch mal zwischendurch das eine oder andere „Döneken“ geteilt wird. Bei Bedarf ist damit auch möglich, die ersten Phasen (Schwerpunkt Rückblick, Sammeln) an einem Termin, die späteren Phasen (Analyse, Schlussfolgerungen) beim nächsten Treffen durchzuführen. Denn Analyse, Schlussfolgerungen und präzises Herausarbeiten konkreter Verbesserungsmaßnahmen gelingen oft mit etwas Abstand besser.

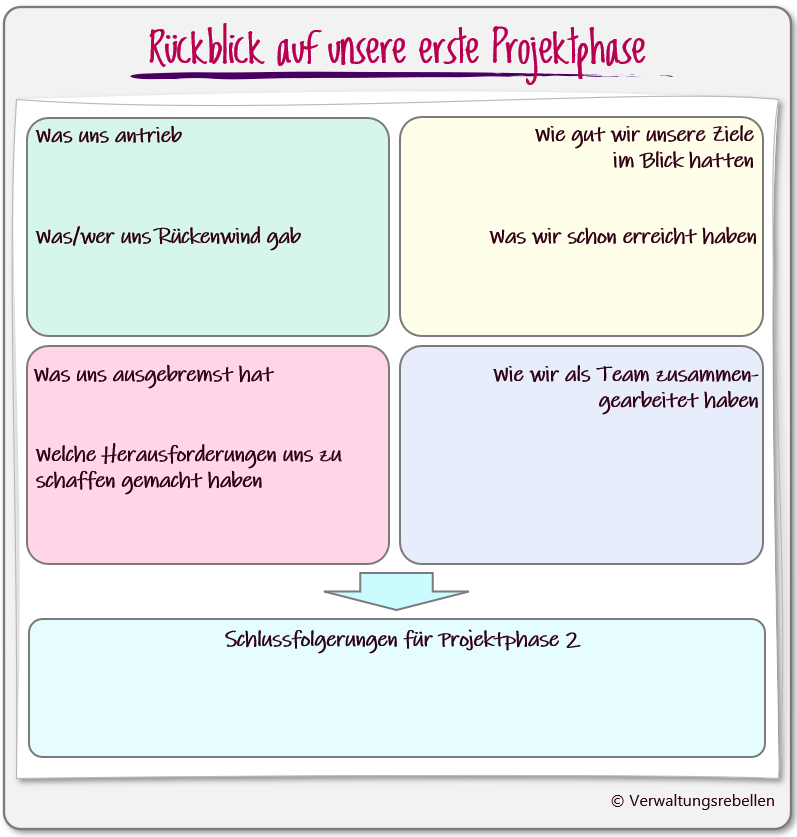

Zwei weitere umfassende, mehrschrittige Methoden stellen wir Ihnen zum Schluss dieses Beitrags vor, wenn es um „Retrospektiven zu besonderen Anlässen“ geht.

Die Gegenüberstellung macht deutlich: Es lohnt, vorab das „Wozu?“ einer Retrospektive gut zu prüfen: Was wollen wir betrachten, um daraus zu lernen? Welche Dimension, welcher Umfang, welche Detaillierung, welcher Tiefgang der Retro-Methode passt dazu?

Stil: sachlich vs. bildhaft

Retros sollten der Gruppe angepasst sein, die die Retrospektive durchführt, und ggf. auch dem Thema angepasst: im Stil – von „nüchtern-tabellarisch“ bis zu „Bild/Metapher“ – und in der Art der „Einladung“, sich an der Retro zu beteiligen.

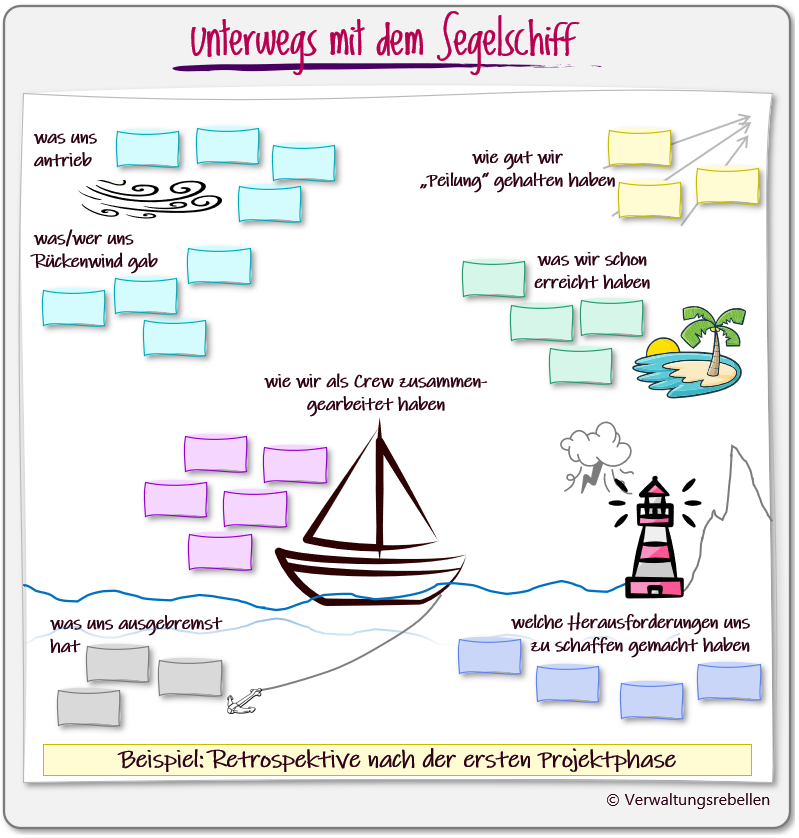

Manchmal können heikle Themen und Zusammenhänge leichter angesprochen werden, wenn eine bildhafte, Analogien und Metaphern nutzende Retrospektive-Methode dazu einlädt [4]. So lassen sich von Teilnehmenden schwer fassbare oder emotionale Aspekte oft leichter in diesem „Bild“ beschreiben. Auch Perspektivwechsel werden erleichtert.

Aber: So unterschiedlich, wie Menschen sind, so unterschiedlich reagieren sie auch auf die Visualisierungen und Impulse: Während das Bildhafte einigen gut hilft, ins Gespräch zu kommen, mag diese Metapher bei anderen als spielerisch ankommen und den Eindruck erwecken, sie würde „dem Ernst der Sache nicht gerecht“.

Aber: So unterschiedlich, wie Menschen sind, so unterschiedlich reagieren sie auch auf die Visualisierungen und Impulse: Während das Bildhafte einigen gut hilft, ins Gespräch zu kommen, mag diese Metapher bei anderen als spielerisch ankommen und den Eindruck erwecken, sie würde „dem Ernst der Sache nicht gerecht“.

Seien Sie also nicht gekränkt, wenn Ihr liebevoll farb- und bilderreich gestaltetes Retrospektive-Board nicht nur auf verzaubertes Lächeln trifft, sondern auch auf freundlich-ironische Kommentare („Na, Sie hatten ja viel Zeit zu malen …“).

Umgekehrt könnte es sein, dass ein allzu nüchtern daherkommender Retrospektive-Impuls (4-Felder-Tafel mit 4 schlichten Überschriften „gut – ungünstig – Konsequenzen – Wer macht’s?“) nicht genügend Aufforderungscharakter entfaltet, sich wirklich engagiert mit dem Rückblick auf eine ziemlich „lahm“ verlaufene Projektetappe zu befassen.

Wenn Sie die Gruppe kennen, die Sie zur Rückschau und Auswertung einladen, können Sie es oft ganz gut einschätzen, welcher Vorgehensimpuls zur Gruppe passt. Und manchmal trotzdem überlegen, ob vielleicht eine Portion „Andersartigkeit“ der Retrospektive ein ganz schöner, Neues anstoßender Impuls sein könnte.

Manchmal lässt sich dieselbe Retrospektive-Methode auch unterschiedlich visualisieren und somit für die eine oder die andere Zielgruppe passender gestalten. Hier haben wir für Sie einmal die Segelboot-Retrospektive in „mehr sachlich“ übersetzt:

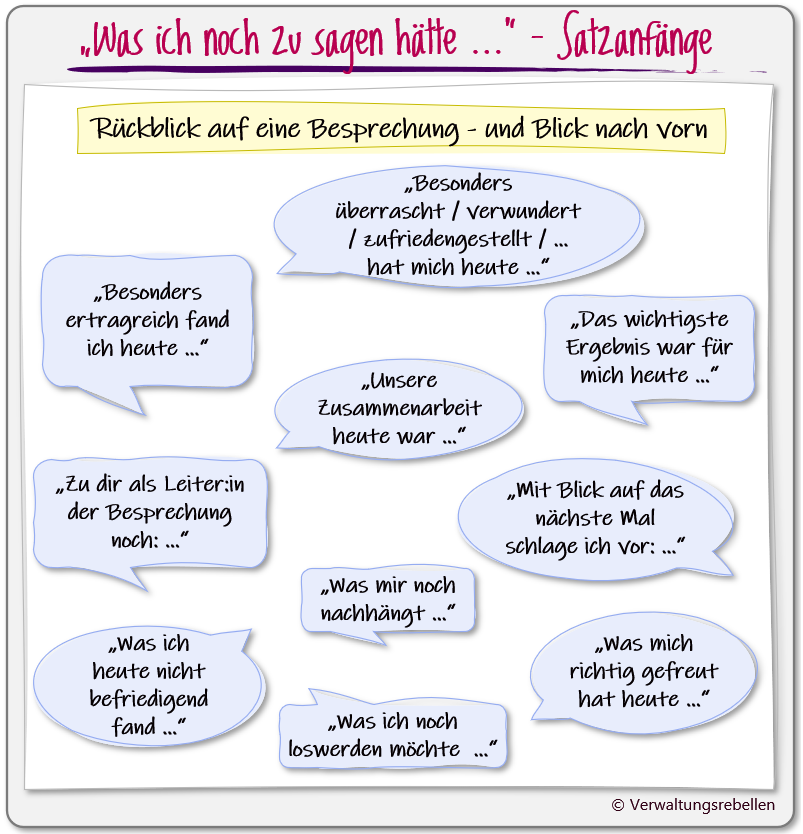

Für manche Berufsgruppen ist das in Ruhe gesprochene Wort und das gegenseitige Zuhören gewohnter als für andere. Da kann z.B. eine Retrospektive am Ende eines Fortbildungsblocks in Form von angebotenen Satzanfängen hilfreich sein: hilfreich für eine breite Beteiligung (auch stillere Teilnehmende kommen damit „gut rein“ ins Reden) und hilfreich, sowohl Positives wie Kritisches zu benennen – weil unterschiedliche „Blick- und Nachdenk-Richtungen“ angestoßen werden.

Für andere Berufsgruppen ist „Action“ wichtiger, und dazu bieten viele der (auch hier im Beitrag beispielhaft abgebildeten) Retrospektive-Methoden gute Gelegenheit, wenn es gilt, parallel aktiv zu sein beim Sammeln von Aspekten auf Klebezetteln, beim späteren Sortieren, Auswählen, To-Do-Listen-Ableiten usw.

Retrospektiven als „Dauer-TOP“ – Chancen und Risiken

Ja, Retrospektiven sollten selbstverständlich sein für agile Teams, für Teams, die sich kontinuierlich weiterentwickeln wollen. Es lohnt, jeweils kleine Aspekte zur Optimierung von Besprechungen oder Nahtstellen der Zusammenarbeit aufmerksam wahrzunehmen und fortan zu erproben. Um immer besser zu kooperieren.

Gerade aber, wenn Retros kontinuierlich am Ende jeder Besprechung erfolgen, oft mit derselben Methode, nehmen wir auch immer wieder einmal eine gewisse Müdigkeit wahr. – nicht nur bei anderen, auch bei uns selbst.

Wenn Retros zum (leeren) Ritual werden, rufen sie oft auch inhaltsleere Antworten hervor: „Für mich war’s okay heute.“ (=„Hauptsache, ich kann jetzt gehen.“).

Spätestens, wenn ironische Antworten die Methoden-Müdigkeit offensichtlich machen („Nein, wir können noch nicht gehen – wir müssen ja noch Kärtchen schreiben.“ oder „Ich kann das Kindergarten-Bunte nicht mehr sehen!“), ist Zeit zum offenen Ansprechen – und ggf. zum Methodenwechsel.

Aus unserer Erfahrung sollten Sie dann in unterschiedliche Richtungen miteinander prüfen:

- Nutzen wir die Retrospektiven tatsächlich zum „Besser-Werden“ und Lernen? Oder bleiben wir im Alltag zu oft beim schnellen Sammeln von „Was mir heute auffiel oder aufstieß“ stecken und ziehen daraus nicht wirklich hilfreiche Schlussfolgerungen? Eine solche „Folgenlosigkeit“ ermüdet – verständlicherweise.

- Könnte uns Reduzieren helfen? –> Die Retrospektive gezielt auf wenige Aspekte fokussieren, die man dann konkret nachverfolgt. Und erst, wenn diese Verabredungen gut erprobt sind, neue Aspekte ins Auge fassen.

- Wenn wir bisher jede unserer wöchentlichen Teambesprechungen mit einer Retro beendet haben – könnte uns helfen, wenn wir eine andere Struktur etablieren? Zum Beispiel, alle Teambesprechungen nur kurz beenden mit: „Bevor wir auseinandergehen: Gibt’s etwas, was rückblickend noch gesagt werden sollte, worauf wir aufmerksam werden sollten?“. Und dann „echte“ Retrospektiven bei jedem ersten Teamtreffen im Monat einplanen – mit einem größeren Zeitfenster und ggf. mit Themenschwerpunkten (z.B.: „Lasst uns genauer betrachten, wie unsere Kommunikation zwischen Büro-Präsenz- und Homeoffice-Kolleg:innen funktioniert.“ „Lasst uns auswerten, wie sich unsere Kooperation mit den Abteilungen X und Y nach der Auseinandersetzung vor drei Monaten inzwischen entwickelt hat.“).

Für Teams, die methodisch nach Scrum arbeiten, gilt natürlich: Retrospektive wie Review sind Pflichtprogramm nach jedem Sprint. Ohne Ausnahme.

Retrospektiven zu besonderen Anlässen

Wenn besondere Abschnitte im beruflichen Kontext zu Ende gehen – zum Beispiel ein arbeitsreiches Jahr oder ein herausragendes Projekt – ist eine Retrospektive eine sinnvolle Form und eine gute und berechtigte Investition zum Abschluss:

- um zu würdigen, was war und was gelungen ist,

- um eine Gelegenheit zu bieten, zu sagen, was noch zu sagen ist (ohne die Idee von „aufarbeiten“),

- um sich bewusst zu machen, was man an Erfahrung und Gelerntem mitnimmt – ob in die nächste Arbeitsphase mit diesem Team oder je individuell in die zukünftig je unterschiedlichen Arbeitskontexte,

- und um sich von dieser Arbeitsphase, von den guten und vielleicht auch von unguten Erfahrungen zu verabschieden.

In diesen Fällen braucht es eine gute, meist mehrschrittige Retrospektive-Methode, die einerseits als roter Faden dient, andererseits als klarer Rahmen Struktur und Halt gibt für Rationales und für Emotionen, für Würdigung und einen konstruktiven Ausblick.

Vielleicht fragt sich der eine oder die andere: Moment – wenn doch etwas zu Ende geht, wieso dann noch „groß auswerten“ – lohnt das? Unsere Antwort: Ja. Weil jede:r sonst lose Fäden mitnimmt in den nächsten Abschnitt – ob individuell, ob in dieser personellen Konstellation oder einer anderen. Die Zeit ist also gut investiert!

Zwei aus unserer Erfahrung hilfreiche Methoden wollen wir Ihnen hier beispielhaft vorstellen:

Die WADE-Matrix eignet sich sehr gut für Jahresabschluss-Klausuren oder zum Ende längerer Projektphasen – für Teams mit der Perspektive „wir arbeiten danach weiter zusammen“. Durch das mehrphasige Vorgehen führt die Methode konsequent durch alle Schritte einer Retrospektive (Was ist alles Wichtiges passiert? Wie schätzen wir dessen Wirkungen ein? Was wäre von uns veränderbar?) und fordert am Ende auch noch konsequent das „Und wer macht jetzt was genau?“ ein.

Wir haben die WADE-Matrix an anderer Stelle in diesem Blog bereits ausführlich vorgestellt – inkl. Anleitung zu den einzelnen Schritten.

Wir haben die WADE-Matrix an anderer Stelle in diesem Blog bereits ausführlich vorgestellt – inkl. Anleitung zu den einzelnen Schritten.

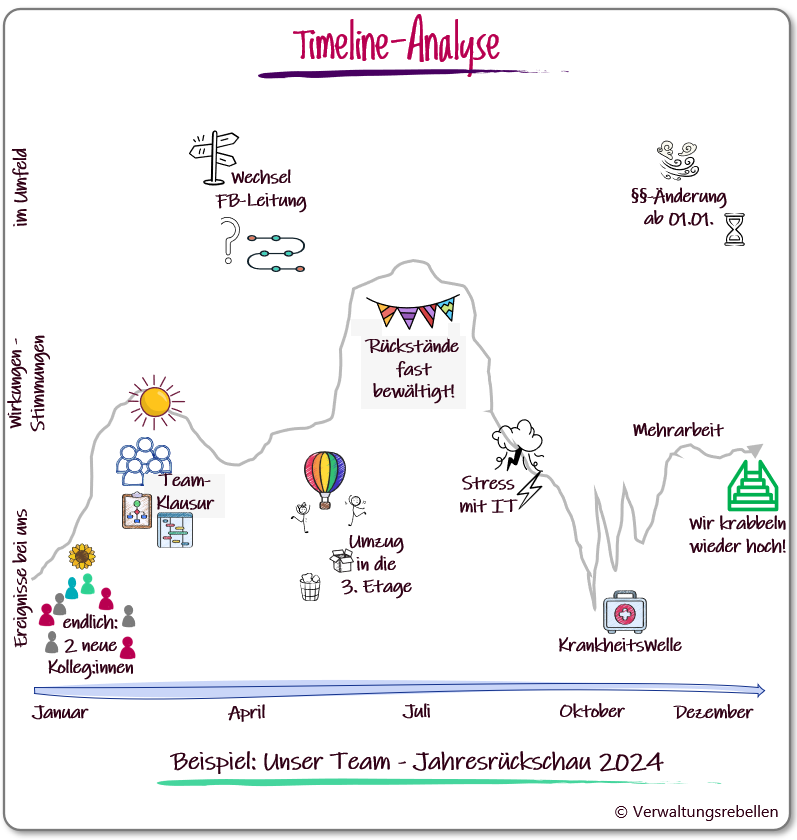

Die Timeline-Analyse – hier am Beispiel eines Jahresrückblicks – gibt einem Team Zeit, sich zunächst einmal den Ablauf des letzten, vielleicht sehr ereignisreichen oder gar turbulenten Jahres vor Augen zu führen.

Den Zeitraum legen Sie gemeinsam fest und markieren ihn auf einer Wand- oder Boden-“Tapete“ (die oft einige Meter im Querformat vertragen kann – unsere Abbildung ist „gestaucht“). Die wesentlichen Stationen mit den „äußeren Ereignissen“ können Sie als Moderatorin oder Teamleitung vorab vorbereiten oder zu Beginn mit allen zusammentragen und notieren. Und dann können alle individuell oder in Kleingruppen diese „Ereigniskette“ mehr und mehr anreichern: Indem man sich bewusst macht, welche Wirkungen diese Ereignisse hatten, wie es den beteiligten Mitarbeitenden in bestimmten Arbeitsphasen ging, was die anstrengenden und was die erfreulichen Highlights waren. Und schließlich: sich mittels einer „Fieberkurve“ oder „Wettersymbolen“ klarwerden, welches Auf und Ab hinter dem Team liegt. Je nach Lust und Zeichentalent können Icons und kleine Skizzen die „emotionale Ladung“ bestimmter Arbeitsphasen lebendig widerspiegeln.

Den Zeitraum legen Sie gemeinsam fest und markieren ihn auf einer Wand- oder Boden-“Tapete“ (die oft einige Meter im Querformat vertragen kann – unsere Abbildung ist „gestaucht“). Die wesentlichen Stationen mit den „äußeren Ereignissen“ können Sie als Moderatorin oder Teamleitung vorab vorbereiten oder zu Beginn mit allen zusammentragen und notieren. Und dann können alle individuell oder in Kleingruppen diese „Ereigniskette“ mehr und mehr anreichern: Indem man sich bewusst macht, welche Wirkungen diese Ereignisse hatten, wie es den beteiligten Mitarbeitenden in bestimmten Arbeitsphasen ging, was die anstrengenden und was die erfreulichen Highlights waren. Und schließlich: sich mittels einer „Fieberkurve“ oder „Wettersymbolen“ klarwerden, welches Auf und Ab hinter dem Team liegt. Je nach Lust und Zeichentalent können Icons und kleine Skizzen die „emotionale Ladung“ bestimmter Arbeitsphasen lebendig widerspiegeln.

Beim anschließenden gemeinsamen Entlanggehen und Austausch an der Timeline haben Würdigung und Anerkennung Platz, auch die Erinnerung an Nicht-Geschafftes und Schmerzliches kann noch einmal benannt werden – ohne Anspruch auf „Aufarbeitung“, so unsere Empfehlung. Es ist trotzdem gut, auch das gesagt zu haben, was noch nachhängt, es „geistert“ dann nicht mehr unausgesprochen herum.

Fast immer ist die Rückmeldung nach einer solchen „Abschluss-Retrospektive“: „Kein Wunder, dass uns das Jahr so geschafft hat! Das war wirklich viel, das ist uns erst jetzt noch mal so richtig bewusst geworden. Aber wir können auch stolz sein, dass wir es geschafft haben.“ Wenn das Team gemeinsam weiterarbeitet, besteht dann noch – ggf. nach einer Pause oder erst in der nächsten Besprechung – die Aufgabe, hilfreiche Schlussfolgerungen für das nächste Jahr zu ziehen: Wie wollen wir anders als in diesem Jahr Stresszeiten aktiver, strukturierter anpacken? Was wollen wir konkret ändern? u.v.m.

Das Ende der Retro ist noch nicht das Ende

Jedes noch so schöne Retrospektive-Board, ob auf Pinnwandpapier oder digital, entfaltet keine Wirkung für die Zukunft, wenn es nach getaner Tat in der Schublade, im Protokoll, in der Fotosammlung … verschwindet.

Bei manchen Retrospektiven liegt der Wert tatsächlich in der Aussprache untereinander. Überwiegend gilt es jedoch unbedingt auch, konkrete Schlussfolgerungen zu ziehen. Was genau machen wir jetzt mit unseren Erkenntnissen? Wie setzen wir sie um? Was brauchen wir dafür? Einige Retro-Methoden sehen diesen letzten Schritt auch schon explizit vor, andere nicht – und dann müssen Sie diese konkreten Verabredungen noch anschließen. Meist reicht eine „Wer tut was (bis) wann?“-Liste. Oder Sie tragen die Todos gleich in Ihr KanbanBoard ein. Man muss nur daran denken.

Gerade bei Retrospektiven zum Ende größerer Vorhaben oder Projekte ergibt sich aber noch eine andere Frage: Wann/wo soll unser Retrospektive-Ergebnis von heute wieder auftauchen, wann müssen wir uns das wieder in Erinnerung rufen? Und wie stellen wir das „Wieder-Hervorholen“ sicher? Bei Retrospektive-Ergebnissen zur Gestaltung von Teambesprechungen mittels „Open the box“ ist das recht einfach: „Carola, bringst du bitte das Poster mit unseren Zetteln bei der nächsten Teambesprechung wieder mit? Dann schauen wir uns das bei Beginn noch mal an.“

Schwieriger ist es mit den Ergebnissen einer Projekt-Reflexion. Wer sollte die auch noch mitbekommen – außer uns? Wie und wo dokumentieren wir das, wo legen wir das Dokument ab? Und wer fischt das rechtzeitig vor dem Start unseres nächsten Projekts wieder raus? Wo/wann genau müssen wir deshalb den Erinnerungs-Marker platzieren?

Vielleicht ist es auch klug, aus der Retrospektive dieses konkreten Projekts heraus allgemeine „Lessons Learned“ zu formulieren und diese dann gleich in die Checkliste einzufügen, die jedem Projektteam für seinen Start-Workshop zur Verfügung gestellt wird.

Zum guten Schluss – einige Empfehlungen zusammengefasst

- Jede Retro soll einen Nutzen haben – sonst lassen Sie sie lieber ausfallen. (Noch besser wäre natürlich: Arbeiten Sie eine gezielte Fragestellung dafür heraus.)

- Ihre Nutzen-Erwartung, Ihre Fragehaltung lenkt die Auswahl der Retro-Methode. Teilen Sie Ihre Gedanken dazu mit dem Team – dann wissen alle, worum es geht und wozu die Mühe lohnen soll.

- Fragen Sie nicht in jeder Retrospektive immer die „volle Lotte“ möglicher Aspekte ab, sondern verfolgen Sie eher ausgewählte Aspekte gezielt –> behalten Sie z.B. eine vereinbarte Schlussfolgerung für einige Wochen genauer im Blick, bevor Sie jede Woche drei neue Fässer aufmachen. So gestalten Sie einen guten Lern- und Veränderungsprozess.

- Entwickeln Sie eine Retro-Routine, aber nicht immer mit derselben Methode

–> Nehmen Sie nach und nach verschiedene Aspekte „unter die Lupe“ und setzen Sie dafür gern auch immer mal unterschiedliche Methoden ein. - Ein echtes Erkenntnisinteresse muss spürbar sein, dann beteiligen sich die Leute auch gern daran.

- Arbeiten Sie möglichst immer mit Visualisierungen – zumindest für die Impulse (es hilft den Beteiligten beim Nachdenken, wenn der Impuls „vor Augen“ bleibt), sehr gern aber auch für’s Notieren der Erkenntnisse und Schlussfolgerungen. Denn schließlich geht es um das „Lernen aus …“, das „Mitnehmen“ – und das geht leichter, wenn es nicht nur das gesprochene Wort gibt, sondern auch etwas zum Anschauen und Nachlesen, aus dem man an konkreten Schlussfolgerungen arbeiten kann.

- Menschen, die in Retrospektiven Rückmeldung geben, freuen sich, wenn ihre Rückmeldung Wirkung entfaltet. Denken Sie – gerade bei Retrospektiven größerer Aktionen oder Zeiträume – daran, genügend Zeit für Schlussfolgerungen einzuräumen. Die sind nämlich oft alles andere als trivial, müssen gut abgewogen werden. Erste spontane „Wir sollten …“-Vorschläge sind gute Ausgangspunkte, aber oft noch nicht der wirklich beste Weg für die Zukunft.

- Größere Vorhaben haben auf jeden Fall eine Retrospektive verdient – durchaus auch eine umfangreiche, detaillierte Retrospektive, ggf. sogar in zwei Phasen (s.o. am Beispiel AEL-Board). Vergessen Sie nicht die Frage: Wie stellen wir sicher, dass wir diese Auswertung beim nächsten Vorhaben dieser Art rechtzeitig zur Hand und vor Augen haben?

- Große Gruppen (Veranstaltungen) sind kein Grund, keine Retrospektive zu machen – die Form muss allerdings gut überlegt sein, eine gute methodische Dramaturgie ist erforderlich: Wie können viele Leute möglichst parallel und unaufwändig ihre Meinung kundtun? Wie erfahren sie ggf. später davon, was ihre Rückmeldung bewirkt hat – z.B. in der Doku der Veranstaltung? Und auch: Wieso manches nicht aufgegriffen wurde / werden konnte.

- Manche Retrospektiven eignen sich auch gut für mehrfache Einsätze und ermöglichen so „Vorher-Nachher“-Vergleiche (z.B. die „Segelboot-Retro“).

- Wenn die Zeit knapp ist: Bevor Sie gehetzt pflichtgemäß formal eine Retro anhängen, für die niemand mehr „den Kopp frei hat“, seien Sie gnädig mit sich: Man darf auch mal keine Retro machen … Aber möglichst nur einmal nicht, klar 😊

Link-Tipps:

wie immer: ausgewählte Hinweise, keine umfassende Recherche

- Ergänzende Beiträge im Verwaltungsrebellen-Blog:

Doro Herrmann: Mehr für Ihren Methodenkoffer – Agile Besprechungsmethoden 2

Hier finden Sie die ausführliche Anleitung zur WADE-Restrospektive

https://verwaltungsrebellen.de/agile-besprechungsmethoden-2/

Corinna Höffner: Retro-Torte in fünf Schichten – ein Grundrezept für die agile „Retrospektive“. Gastbeitrag zu einer konkreten Retro-Methode

https://verwaltungsrebellen.de/gastbeitrag-retrospektive/ - Vielfältige Retrospektive-Vorlagen finden Sie inzwischen bei allen bekannten Anbietern digitaler Boards (z.B. Mural, Conceptboard, Collaboard, Miro).

- 2 Sammlungen von Retrospektiven im Netz (ja, es gibt sehr viel mehr …):

- Methodenbaukasten für Agile Lehre der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

https://blogs.sonia.de/aggit/methoden-fuer-agile-lehre/retrospektiven/ - 54 spaßige Retrospektive-Methoden für agile Teams 2025

https://echometerapp.com/de/retrospektive-methoden/

- Methodenbaukasten für Agile Lehre der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften

- Ein Lesetipp zum Umsetzen der Schlussfolgerungen und Vorhaben aus Retrospektiven:

Doro Herrmann: Aus der Werkstatt in den Alltag: Wie aus guten Vorsätzen tatsächlich Veränderung entsteht. https://verwaltungsrebellen.de/aus-der-werkstatt-in-den-alltag/

Die abgebildeten Methoden lassen sich nur teilweise auf konkrete Urheber:innen zurückführen – dann haben wir diese in Fußnoten benannt. Viele der Methoden sind jedoch schon ziemlich lange im Gebrauch, manche schon seit den Geburtsstunden von Gruppenarbeits- und Moderationsmethoden vor Jahrzehnten, sie haben immer mal Veränderungen erfahren, ein:e eindeutige Urheber:in ist nicht mehr auszumachen.

Unsere Urheberschaft der Abbildungen besteht in der grafischen Gestaltung der Methode oder in deren beispielhafter „Füllung“.

[1] Auf die WADE-Matrix gehen wir im letzten Teil dieses Beitrags noch einmal ein.

[2] Die „4G-Retrospektive“ ist die deutsche Version der englischen „4L-Retrospektive“, von der viele Varianten im Netz zu finden sind – u.a. hier: https://www.pureconsultant.de/de/agile/4l-retrospektive/, die dt. Variante z.B. hier: https://www.teamretro.com/de/retrospektive/vier-ls-4ls-retrospektive

[3] Die Board-Struktur stammt aus dem Buch „Meetup!“ von M. Eppler/S. Kernbach, 2019, S. 77, der griffige Namen („AEL“) und das ausgestaltete Beispiel „Rückblick auf eine hausweite Veranstaltung“ von uns.

[4] Die Segelboot-Metapher findet sich in vielen Retro-Methodensammlungen im Netz – in unterschiedlichen Varianten.

Danke für die umfangreiche Methodensammlung. Was mir immer gefällt – und somit hier auch: die Sache an sich im jeweiligen Kontext auf Sinnhaftigkeit zu hinterfragen. 👍

Hi Nilz, danke für deine feine Rückmeldung!

Ja, wir überlegen schon immer: Was können wir zu dem, was zum Thema eh schon im Netz zu finden ist (hier: Sammlungen methodischer Impulse), noch Sinnvolles hinzufügen? Und freuen uns sehr, wenn das geschätzt wird – so wie von dir!

Herzlichen Gruß, Doro

Sehr schöner und gründlicher Überblick mit einigem Neuen für mich.

Ich liebe es, wenn Artikel nicht schon zu Ende sind, wenn ich gerade angefangen habe zu lesen.

Herzlichen Dank dafür

Peter

Danke für die schöne Rückmeldung, Peter – es freut mich, dass wir einem erfahrenen „Agilisten“ wie dir noch neue Aspekte liefern können!

Dass du dich als Fan ausführlicher Blogbeiträge outest, entlastet uns 🙂 Denn eigentlich nehmen wir uns so oft vor, endlich mal wieder einen kürzeren Beitrag zu schreiben – aber zack! wird’s doch wieder länger …

Mit herzlichem Gruß

Doro

Hallo, vielen Dank für den schönen Beitrag. Einen kleinen Hinweis habe ich: Der Link zur WADE-matrix Erläuterung ist nicht mehr ganz aktuell:

der, den ich finden konnte ist

https://www.scatterspoke.com/post/seeing-the-system-with-the-wade-matrix

viele Grüße

Maike

Hallo Maike,

ganz herzlichen Dank – für deine Rückmeldung zum Beitrag ebenso wie für deinen Hinweis zum fehllaufenden Link (da scheinen sie bei Scatterspoke mal alle Blog-Links durchgebürstet zu haben) und dass du auch gleich schon den aktuellen Link gesucht und gefunden hast!

Ich habe alle Verweis-Stellen entsprechend aktualisiert.

Mit herzlichem Gruß

Doro