Wie erleben Bürger:innen es, wenn sie eine Verwaltungsdienstleistung nutzen? Ganz subjektiv gesehen? Wenn eine Verwaltung die eigenen Dienstleistungen konsequent „kundenorientiert“ gestalten möchte, dann kommt sie um einen „Brillenwechsel“ nicht herum:

- Kennen Bürger:innen die Leistung überhaupt – wissen sie, dass „so etwas“ angeboten wird?

- Wenn ja: Finden sie sie? Kommen sie „dorthin“? (Ort, Zeit, Weg, „Verkehrsmittel“ analog und digital?)

- Kommen sie dann mit der Nutzung klar?

- Verstehen sie, was warum von ihnen erwartet wird? (anmelden, mitbringen, richtige Angaben machen, erläutern, zustimmen, …)

- Sind sie zufrieden mit dem Ergebnis?

- Sind sie zufrieden mit dem Ablauf?

- Fühlen sie sich fair behandelt (selbst wenn es eine im Ergebnis nicht für sie schöne Aktion ist, weil z.B. ein Bußgeld zu bezahlen ist)?

- Haben sie das Gefühl, wirklich etwas Gutes erhalten zu haben? („Toll, dass das hier so unkompliziert geht.“)

All das beeinflusst nicht nur die persönliche Zufriedenheit, sondern auch die Interaktion zwischen Bürger:in und Verwaltungsmitarbeiter:in. Denn bei vielen Verwaltungsleistungen geht es, wenn man es genau betrachtet, ja um eine „Ko-Produktion“. Je zufriedener Bürger:innen mit dem Ablauf von Verwaltungsdienstleistungen sind, umso eher kooperieren sie, und so ergibt sich ein freundlicher Kontakt zwischen Dienstleister:in und Kund:in. Und das wirkt sich auch auf die Verwaltungs-Mitarbeitenden aus. Im Fazit also: Der Prozess läuft reibungsloser, und beide Beteiligte sind weniger gestresst – im besten Fall hoch zufrieden.

Dem Blick der „anderen Seite“ auf die Spur zu kommen, hat sich der Arbeitsansatz „Design Thinking“ verschrieben. In einem Blogbeitrag Anfang des Jahres hatten wir bereits eine Interview-Methode vorgestellt, die diesem Ansatz folgt. Da knüpfen wir mit diesem neuen Blogbeitrag an und servieren Ihnen drei weitere praktische und auch im Verwaltungsbereich gut einsetzbare Methodenpäckchen aus dem Design Thinking:

- User Stories („worum es der Nutzerin eigentlich geht“),

- User Journey Map (das „Erleben entlang der Reiseroute“),

- Gedanken laut werden lassen (das „innere Erleben“ hörbar machen).

User Stories: Brücke zur Zielgenauigkeit

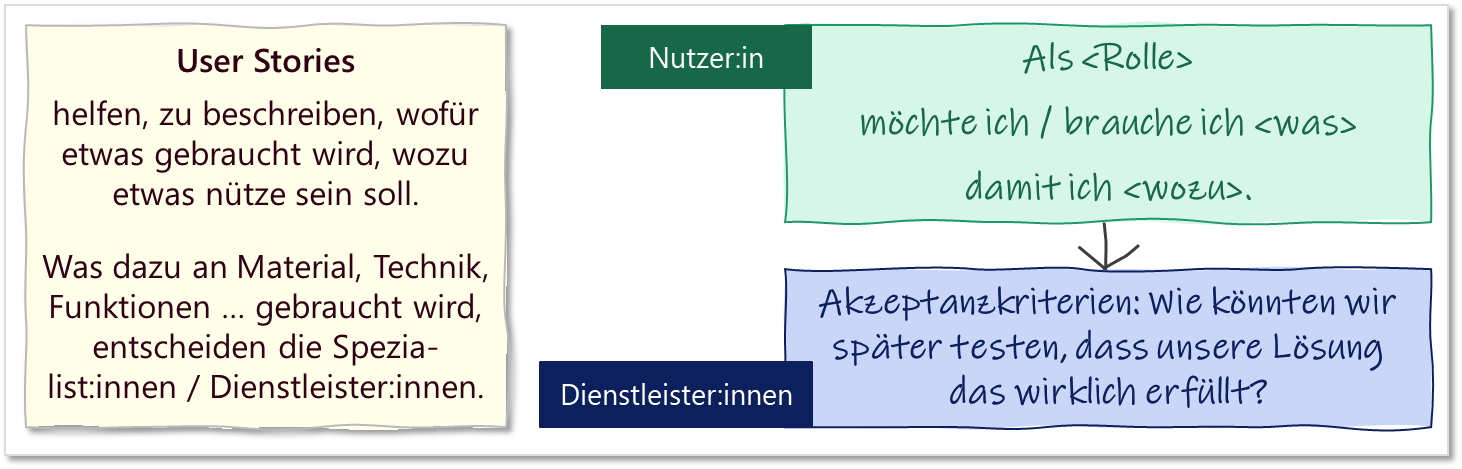

User Stories sind „Mini-Erzählungen“ davon, worum es im Kern geht. Sie bestehen aus drei Elementen:

- Die Rolle

z.B. „Als Mutter …“ - Was jemand in dieser Rolle braucht …

B. „… benötige ich einen Überblick über spezielle Sportangebote für Kinder unter 8 Jahren“ - … und wozu

B. „damit mein bewegungsfreudiges Kind einen sicheren Ort hat, um sich auszutoben.“

User Stories entlasten beide Seiten. Indem sie

- Ziel/Zweck und

- Mittel/Instrument zur Zielerreichung

zunächst einmal trennen. Indem sie zunächst nur komprimiert die Geschichte erfassen, was jemand tun will und zu welchem Zweck.

Vielleicht ging es Ihnen beim Lesen des Beispiels auch so, dass Ihr spontaner Gedanke nach dem zweiten Absatz schnell formuliert war („… der gebe ich mal meine Liste von Sportvereinen mit Kinderangeboten“) – und dann mit genauem Hinhören beim 3. Absatz auf einmal noch ganz andere Ideen auftauchten. Bei mir erschien dann z.B. der offene Skate- und Fahrradparcours am Ruhr-Ufer als ebenfalls gute Lösung – ganz ohne Verein. Genaues Zuhören kann Blickwinkel erweitern.

Zum Beispiel auch hier – folgende Rückmeldung hat unsere Gestaltung der Vernetzungsplattform „Verwaltungsrebellen-Netz“ beeinflusst: „Als Nutzer:in wünsche ich mir ein modernes Look & Feel, damit ich mich als Verwaltungsrebell*in damit identifizieren kann.“ Im ersten Teil denkt man an einfache und unkomplizierte Nutzbarkeit. Im zweiten Teil wird deutlich, dass es um mehr als das geht. Was u.a. dazu geführt hat, dass wir immer wieder gern die Rebellenhaus-Metapher nutzen (obwohl z.B. „Plattform“ statt „Rebellenhaus“ allgemeinverständlicher wäre).

Ein Beispiel zu einer „klassischen“ Verwaltungsleistung: „Als Bürgerin möchte ich rechtzeitig erinnert werden, wenn mein Perso abläuft – damit ich nicht plötzlich vor einem Urlaub riesigen Stress kriege.“

Eine Kundin kann auf diese Weise beschreiben, was sie braucht und tun will – und vor allem: Wozu! Und worauf es ihr wirklich ankommt. Das Instrument, das Mittel dazu muss sie selbst nicht kennen. Aus diesen User Stories können Kriterien abgeleitet werden, ob das ausgewählte Mittel / das speziell hierzu entwickelte Tool später tatsächlich diesen Zweck erfüllt – sog. „Akzeptanz-Kriterien“.

Ein:e Verwaltungsmitarbeiter:in als Dienstleister:in kann sich dann in Ruhe in einem nächsten Schritt aufgrund der User Story überlegen, wie dieser Zweck zu erreichen ist – welche Funktion auf welche Weise „erzeugt“ werden kann. Oft ist die inzwischen fast schon reflexhafte Antwort „mit ‘ner App“ übrigens gar nicht die beste Lösung.

Was allerdings mit einer explizit formulierten „User Story“ auf jeden Fall besser wird, ist die Dienstleistung selbst.

Schauen wir uns dazu an einem (fiktiven, aber erfahrungsgenährten) Beispiel einmal den Unterschied zwischen „Anforderung“, wie sie häufig im klassischen „Lastenheft“ formuliert wird, und „User Story“ an.[1]

Die Anforderung eines kommunalen Fachbereichs „Umwelt“ an einen Dienstleister könnte so formuliert sein: Wir wollen Bürger beteiligen – konstruiere bitte für uns einen Fragebogen zum Thema „Klimafreundliche Stadt“, in dem Bürger:innen ihre Meinung zum aktuellen Stand einschätzen und weitergehende Ideen kundtun können.

Der gelieferte Fragebogen, gespickt von Begriffen wie „Energieversorgung/EE“, „EE(Kompensation)“, „blaue und grüne Infrastruktur“, oder Fragen à la „Als wie gut bewerten Sie die bereits umgesetzten Maßnahmen im Bereich ,,,?“, findet sich schließlich als rein textbasierte Abfrage recht unauffällig im Netz, selbst von interessierten Bürger:innen nur auf ganz konkrete Wege-Hinweise zu finden. Spätestens an solch einem Punkt wird klar, dass hier eine verpasste Chance liegt (eigentlich wollte man „möglichst viele BürgerInnen erreichen“) – und dass eine gut formulierte User Story wohl nützlicher gewesen wäre. Weil sie der Selbstklärung und der Schärfung des Auftrags gedient hätte.

Der gelieferte Fragebogen, gespickt von Begriffen wie „Energieversorgung/EE“, „EE(Kompensation)“, „blaue und grüne Infrastruktur“, oder Fragen à la „Als wie gut bewerten Sie die bereits umgesetzten Maßnahmen im Bereich ,,,?“, findet sich schließlich als rein textbasierte Abfrage recht unauffällig im Netz, selbst von interessierten Bürger:innen nur auf ganz konkrete Wege-Hinweise zu finden. Spätestens an solch einem Punkt wird klar, dass hier eine verpasste Chance liegt (eigentlich wollte man „möglichst viele BürgerInnen erreichen“) – und dass eine gut formulierte User Story wohl nützlicher gewesen wäre. Weil sie der Selbstklärung und der Schärfung des Auftrags gedient hätte.

Entweder:

– Wir als Stadt

– wollen wissen, was „ganz normale“ (nicht fachlich „einschlägig“ vorgebildete) Bürger:innen zum Klimaschutz in unserer Stadt wissen, welche Maßnahmen sie unterstützen und welche weiteren Maßnahmen sie vorschlagen,

– damit wir als Stadt unsere weiteren Maßnahmen wie auch die gezielte Kommunikation darüber an diesem allgemeinen Wissensstand der Bevölkerung und deren Vorschlägen ausrichten können.

Oder:

– Wir als Stadt

– wollen das Know-how der im Umweltbereich fachkundigen und engagierten Bürger:innen „anzapfen“,

– um von ihnen gezielte Hinweise zur Verbesserung unserer Klimaschutzaktivitäten zu erhalten.

Und dann wären vermutlich sehr unterschiedliche Aktivitäten daraus resultiert – vielleicht sogar nicht einmal ein Fragebogen … Und die Frage „Wo und wie kommen wir wirklich gut an die angepeilte Zielgruppe?“ wäre wohl ebenso gewichtig gewesen wie „Was fragen wir sie?“

Was lernen wir daraus aus der Sicht einer Verwaltung?

- Das Wichtigste: Herausfinden, was Bürger:innen, Nutzer:innen überhaupt brauchen. Und wozu.

„Brauchen“ und „wünschen“ zu unterscheiden, kann dabei auch hilfreich sein … - Anders fragen.

„Was wollen Sie tun?“ „Aus welchem Blickwinkel, als wer, in welcher Rolle, in welcher Situation brauchen Sie das?“ „Worauf kommt es Ihnen dabei an?“ Und vor allem „Wozu?“ „Was soll dabei herauskommen?“ „Was wäre das Beste, was Sie als Ergebnis bekommen?“

(vgl. dazu auch den Blogbeitrag „Nutzer-Interviews im Service Design“) - Die Wahl der Mittel zunächst ganz außen vor lassen. Das geeignete Mittel, Instrument, Werkzeug, Medium … zu finden, ist die verwaltungsinterne Aufgabe. In einem zweiten Schritt.

Für den Anfang reicht ggf. sogar ein „Platzhalter“: „Sie brauchen also irgendetwas / irgendein „Dingsbums“, das Ihnen ermöglicht, …?“ - Und man kann außerdem lernen, die eigenen Anforderungen an Dienstleister:innen besser und treffsicherer zu formulieren.

User Journey: Die Reiseroute der Nutzer:innen

Wenn man nun etwas näher heranzoomt, wird deutlich, dass eine einzelne Dienstleistung durchaus sehr viele Schritte umfasst. Und eigentlich muss – wenn man das „Nutzungs-Erleben“ konsequent verfolgt – jeder Schritt dahingehend geprüft werden, ob Nutzer:innen den gut und leicht gehen können.

Ein Beispiel: Beruflich hatte ich eine Zeitlang viel mit Schulleitungen zu tun. Und in diesem Zusammenhang fielen immer wieder Vor-Ort-Termine an. „Ja, alles klar – Mittwoch, 14.30 h, im Besprechungsraum der Schulleitung.“

Was dann tatsächlich geschah: Für die Beteiligten aus dem Schulleitungsteam: 14.25 h ins Gebäude, 2 Treppen hoch, im Vorbeigehen schnell noch einen Kaffee im Lehrerzimmer ziehen, ab ins Besprechungszimmer.

Für mich als Gast von außen: Die Schule finden – kein Problem, Adresse ist ja klar. Außer wenn sie in einem Schulzentrum liegt, wo keine Hausnummer Orientierung gibt. Wo geht’s hier rein? Und welches Gebäude ist welche Schule? Große bunte Schilder sind bei Grundschulen Usus, bei weiterführenden Schulen oft nicht. Hineinkommen? Hm. Das große Schultor ist am Nachmittag verschlossen. Ja, es gibt immer eine kleine Tür, die offen ist – aber: rechts um das Gebäude herum oder linksherum? Und was ist überhaupt das Hauptgebäude? Der scheinbare Haupteingang? Ist zu. Nicht selten findet sich das erlösende Schild „Schulsekretariat/Schulleitung“ erst an der Eingangstür zum entsprechenden Flur. Ja, es gibt oft freundliche Reinigungskräfte. Aber eben manchmal auch nicht. Ja, es ist kein Drama. Irgendwie findet sich immer eine Lösung. Spätestens, wenn sich jemand aus der Schulleitung auf den Weg macht, wo denn der Gast abgeblieben …

Für mich als Gast von außen: Die Schule finden – kein Problem, Adresse ist ja klar. Außer wenn sie in einem Schulzentrum liegt, wo keine Hausnummer Orientierung gibt. Wo geht’s hier rein? Und welches Gebäude ist welche Schule? Große bunte Schilder sind bei Grundschulen Usus, bei weiterführenden Schulen oft nicht. Hineinkommen? Hm. Das große Schultor ist am Nachmittag verschlossen. Ja, es gibt immer eine kleine Tür, die offen ist – aber: rechts um das Gebäude herum oder linksherum? Und was ist überhaupt das Hauptgebäude? Der scheinbare Haupteingang? Ist zu. Nicht selten findet sich das erlösende Schild „Schulsekretariat/Schulleitung“ erst an der Eingangstür zum entsprechenden Flur. Ja, es gibt oft freundliche Reinigungskräfte. Aber eben manchmal auch nicht. Ja, es ist kein Drama. Irgendwie findet sich immer eine Lösung. Spätestens, wenn sich jemand aus der Schulleitung auf den Weg macht, wo denn der Gast abgeblieben …

Die Beschreibung offenbart, dass viel zu wenig aus der Sicht von Externen gedacht wird. Eigentlich nie aus böser Absicht oder Nachlässigkeit. Sondern nur aus Betriebsblindheit. Den Internen ist ja alles vertraut. Beim Stichwort „Besprechungsraum“ haben sie alle schon ein Bild des Weges im Kopf.

Aber wie sieht es für die „andere Seite“ aus? Wie ergeht es unseren Adressat:innen, unseren Zielgruppen, wenn die uns und unsere Leistungen erreichen wollen? Und zwar ganz konkret? Schritt für Schritt? Denn jeder Schritt, der nicht gelingt, bedeutet „drop out“ – das Ziel wird nicht erreicht. Die Information nicht gefunden, die Frage nicht gestellt, der Antrag nicht (oder nicht vollständig oder nicht fristgerecht) eingereicht, der Missstand nicht gemeldet, die Umfrage nicht beantwortet, … Oder es entsteht Ärger ob der Umwege, bis man überhaupt den Anfang, den Eingang erwischt hat.

Hier hilft nur eins: Sich konsequent die Brille der außenstehenden Person aufzusetzen und sich als „Nicht-kenner:in“ zu maskieren. Und dann mal zu probieren, wie es ist, sich durchzufinden „im unwegsamen Gelände“, im wahrsten Sinne des Wortes. Das „unwegsame Gelände“ kann ganz real sein – z.B. ein mehrfach erweitertes Kreishaus. Oder das „virtuelle“ Gelände eines Serviceportals. Oder ein unwegsames Antragsformular.

Um einen Prozess zu optimieren – und zwar für die Adressat:innen! – lohnt es, einmal systematisch den gesamten Ablauf aus deren Perspektive nachzuvollziehen. Das braucht ein wenig Phantasie, gelingt aber gut, wenn man sich erst einmal in die Haltung versetzt hat: Ich habe keine Ahnung. Was erlebe ich, wenn ich nur von außen schaue – und nicht weiß und nicht wissen will und nicht zu wissen brauche, wie es „drinnen“ funktioniert?

So entsteht eine konsequent nachgezeichnete „User Journey Map“ – die Nutzer:innen-Reise.

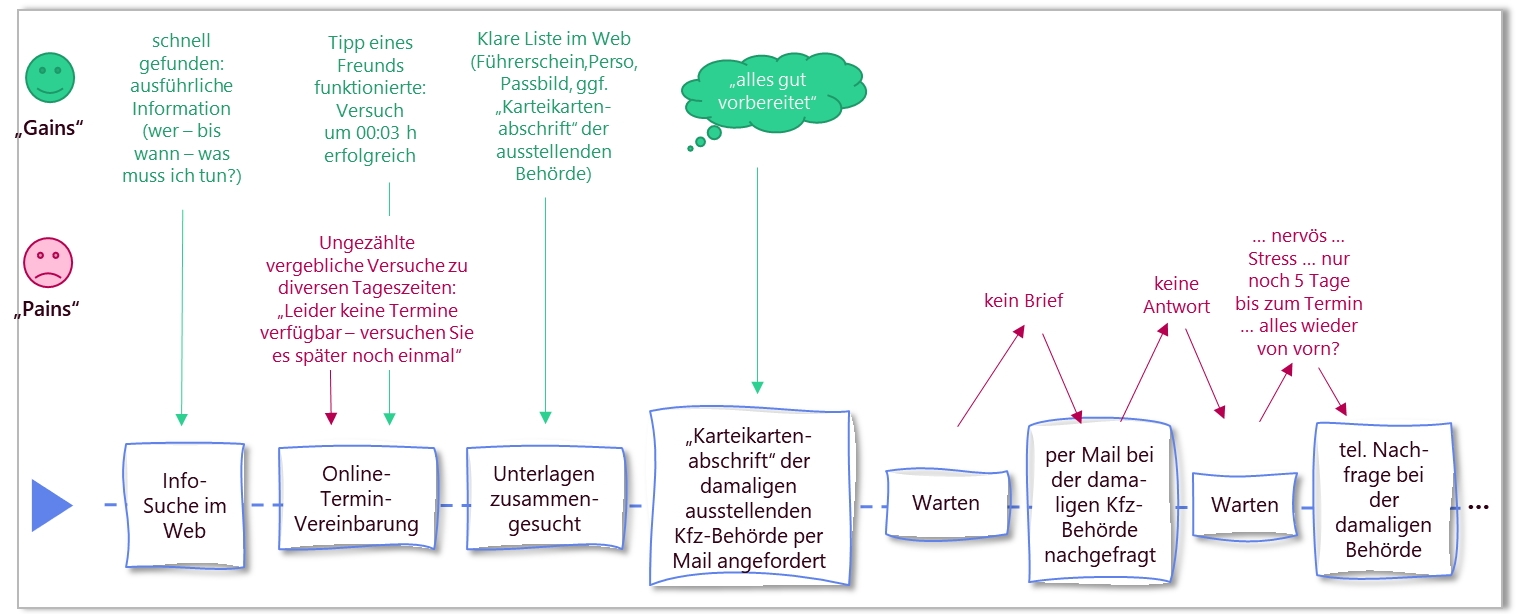

- Eine „User Journey Map“[2] visualisiert die zielgerichtete Interaktion einer Nutzerin oder eines Kunden mit einem Produkt oder einer leistungserbringenden Organisation im Zeitverlauf.

- Sie nimmt bewusst die Perspektive der Nutzenden ein: benennt ihr Ziel und bildet das Szenario sowie alle Schritte und Kanäle der Interaktion („Touchpoints“) ab.

Im folgenden Beispiel geht es um den seit Kurzem gesetzlich vorgeschriebenen, nach Jahrgängen gestaffelten Führerscheinumtausch:

- Zusätzlich können erfasst werden: Freudvolle und kritische Punkte („Schmerzpunkte“) oder Herausforderungen im Zuge der Interaktion, ggf. auch Gefühle oder Gedanken der Nutzenden bei den einzelnen Schritten.

- Nachdem der gesamte Interaktionsprozess dargestellt ist, kann man als dienstleistende Verwaltung Verbesserungen planen – und sich dabei insbesondere diejenigen Touchpoints vornehmen, die eine besondere emotionale „Ladung“ haben.

Hier noch kurz die Auflösung, wie es beim obigen Beispiel weiterging:

Bürger: „Ich wollte mal nachfragen, was mit der Abschrift zu meinem Führerschein …“

Verwaltungsmitarbeitende: „Kann ich Ihnen sofort sagen – Moment – vor 6 Tagen rausgegangen.“

B: „Hm – müsste ja eigentlich … – ist bei mir aber nicht angekommen.“

MA: „Ach so, Sie kriegen die ja auch gar nicht – die schicken wir immer direkt an die Kfz-Stelle des neuen Wohnorts.“

B: „Bin erleichtert. Aber hätten Sie mir das nicht sofort per Standardantwort auf meine Mail mitteilen können?“

MA: „Wollen Sie sich beschweren? Dann verbinde ich Sie weiter …“

B: „Nein, nein. Ich wollte nur einen Vorschlag machen, wie Sie mir Stress und uns beiden Zeit erspart hätten.“

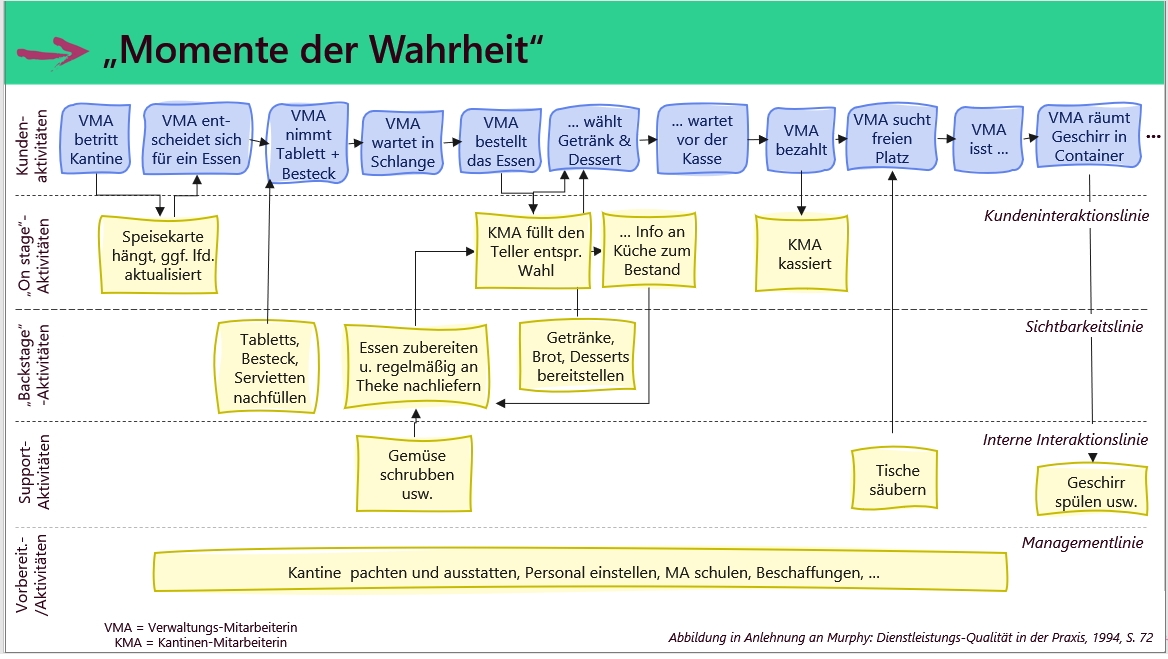

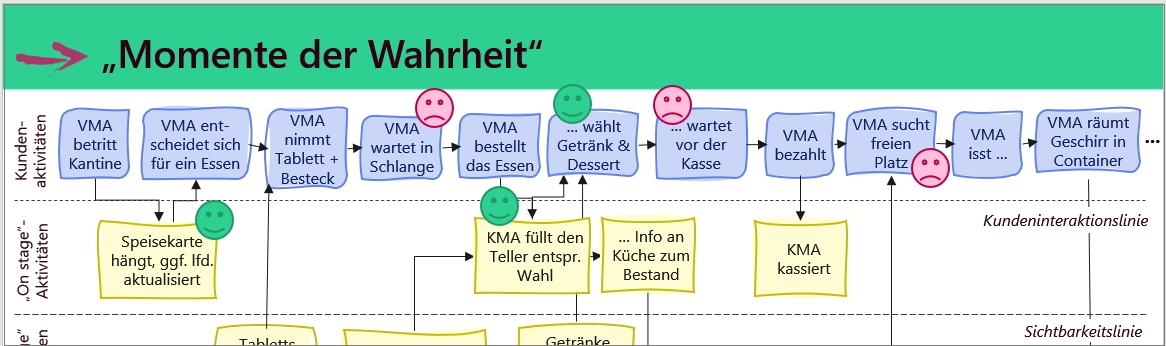

Die folgende Abbildung erweitert den Blick noch um einen weiteren Schritt: Zusätzlich zu den „Touchpoints“/“Kontaktstellen“ zwischen Nutzer:innen/Bürger:innen und Dienstleistenden („Momente der Wahrheit“, wie man vor 25 Jahren im Qualitätsmanagement formulierte) bildet sie auch die Aktivitäten „hinter den Kulissen“ ab. Die können wichtig sein, um letztlich die Leistungen an der „Kundeninteraktionslinie“ zu verbessern. Ganz nüchtern: Das muss die Kund:innen nicht interessieren. Aber für Dienstleistende liegen hier oft die „Schrauben“, an denen man drehen muss, damit es „vorn an der Theke“ besser wird. Die „User Journey“-Abbildung hilft dabei, konsequent Schritt für Schritt zu durchdenken.

(Sie ahnen: Der Ablauf in der Kantine ist hier schon ziemlich vereinfacht. Tatsächlich bräuchte man eine „Wandtapete“ für den gesamten Ablauf „Mittagessen in der Kantine“.)

Im nächsten Schritt kann man noch hinterfragen, wo in diesem Ablauf jeweils „Freud“ und „Leid“ liegen – um dann genau passende Abhilfe zu schaffen.

In der Kantine wird z.B. deutlich, dass die hungrigen Mitarbeitenden mit dem Essen und der Bedienung offenbar sehr zufrieden sind – dass aber die Organisation, das Management der Essensausgabe dringend ein Update braucht, um den Ablauf zu beschleunigen, damit nicht das Essen kalt ist, bevor man es genießen kann.

Schlüssel der Erkenntnis: Gedanken laut werden lassen

Manchmal reicht die eigene Phantasie nicht aus, um die „Kontaktstellen“ wirklich gut und in allen Wirkungsfacetten zu erfassen. Dann hilft es, Menschen dabei zu beobachten, wie sie mit einer angebotenen Lösung „klarkommen“.

Damit Sie nicht nur das äußere Verhalten beobachten können, sondern tatsächlich das Erleben mitbekommen, braucht es einen zusätzlichen Trick: Bitten Sie Ihre „Versuchsperson“, ihre Gedanken laut werden zu lassen – egal, ob sie verwirrt ist, flucht oder „yeah“ ruft. Und dass sie sich dabei keinen Zwang antun soll. Einfach laut aussprechen.

Und Sie schreiben einfach mit.

Und Sie schreiben einfach mit.

Konkret: Sie überlegen ein Szenario, mit dem Sie Ihre angebotene Leistung überprüfen wollen. Suchen Sie sich „Versuchspersonen“, die zu diesem kleinen Experiment bereit sind. Hauptsache, sie haben keine Fachkompetenz dazu, so dass sie als „normale Bürger:in“ handeln können.

Anwendungsbeispiele: Sie können Ihr Wegeleitsystem durch ein kompliziert gebautes Haus überprüfen, indem Sie jemanden von der Bushaltestelle „Rathaus“ bis zum Zimmer der Sachbearbeiterin begleiten („beschatten“ und ihm zuhören). Oder indem Sie neben jemandem sitzen, der versucht, online eine bestimmte Leistung zu buchen oder eine bestimmte Information über Ihre Stadt herauszufinden. Oder der:die einen Ratsbeschluss nachvollziehen möchte.

Dazu brauchen Sie keine große Befragung. 3 oder 4 solcher Beobachtungen inklusive „Lautem Denken“ („thinking aloud“) bieten meist schon so viele konkrete Anhaltspunkte, dass Sie Ihr Leistungsangebot entscheidend verbessern können.

Was Sie auf jeden Fall lernen: Wie unterschiedlich die Behördenwelt „von drinnen“ und „von draußen“ aussieht. Und auch: Welche deutsch klingenden Verwaltungsfachbegriffe, die Ihnen so geläufig sind, für „normale“ Bürger:innen so schwer verständlich sind wie lateinisch-medizinische Fachbegriffe.

Verwaltungen müssen in ihrem Handeln oft sehr viele verschiedene Aspekte bedenken und prüfen, deshalb kann nicht jeder Verwaltungsakt mit „1. – 2. – 3. – fertig“ über die Bühne gehen. Aber ich wette, dass ein sehr großer Teil von Verwaltungsprozessen für Bürger:innen – Kund:innen – Nutzer:innen einfacher und besser als bisher zu gestalten ist, wenn die „Macher:innen“ deren Brille aufsetzen. Und letztlich haben alle etwas davon, wenn es leichter geht, wenn Verwaltungsmitarbeitende und Bürger:innen zusammenkommen

[1] Danke an Jürgen Brings, Rhein-Kreis Neuß, für diese Schärfung.

[2] je nach Art der Dienstleistung auch „Customer Journey Map“ genannt – Kunden-Reiseroute